ДНЯО противостоит зарождающейся многополярности

Обеспечение нераспространения

Механизмы принуждения являются неотъемлемой частью успешных международных режимов (Hathaway, 2002; Tallberg, 2002) и могут способствовать получению широкого членства (Freire et al., 2021). В конце концов, многие государства хотят, чтобы режимы доверия могли достичь своих целей. Янг (2011) утверждает, что принуждение к исполнению необходимо только тогда, когда есть стимулы к обману; потенциал ядерного оружия для обеспечения выживания государства обеспечивает эти стимулы. Правоприменение давно бросает вызов режиму нераспространения (Walker, 2000, стр. 715), хотя у него есть официальный механизм принуждения и специальные варианты. Если будет установлено, что государство не соблюдает обязательства по ДНЯО, Совет управляющих МАГАТЭ может направить нарушителя в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Совет Безопасности ООН может принять решение о применении санкций, чтобы попытаться изменить поведение государства. Посредством Совета Безопасности ООН и односторонних действий Соединенные Штаты были главным исполнителем правил режима. С 1970-х годов Вашингтон угрожал и наказывал друзей и врагов за деятельность по распространению. Однако эффективность этих действий, похоже, снижается по мере перехода мира к многополярности.

Во время «холодной войны» Вашингтон угрожал Южной Корее и Тайваню из-за опасений, что их правительства занимаются распространением ядерного оружия, несмотря на обязательства по ДНЯО. Южная Корея подписала договор в 1968 году и ратифицировала его в 1975 году под давлением Америки. В середине 1970-х годов лидеры США были обеспокоены ядерными намерениями Сеула и обеспокоены тем, что действия Южной Кореи могут побудить Северную Корею и Японию к созданию ядерных арсеналов (Miller, 2018, p. 111). В 1976 году МАГАТЭ обнаружило неточности в декларациях Тайваня о плутонии, и Тайбэй во второй раз обратился за технологией по переработке. Посол США сразу же пригрозил прекратить оказание ядерной, военной и экономической помощи (Miller, 2014a, p. 56). Тайвань подчинился и прекратил свою спорную деятельность.

Что особенно важно, Советский Союз не препятствовал принуждению США и не предлагал Южной Корее и Тайваню альтернативные варианты помощи. Хотя Москва была менее вовлечена в контроль за соблюдением ДНЯО, чем Вашингтон, Кремль направил делегации к союзникам по Варшавскому договору, чтобы поощрять участие в договоре и его соблюдение (например, Timerbaev, 1999). Есть также свидетельства того, что советский руководитель Леонид Брежнев и его советники оказали некоторое давление на Румынию, чтобы она присоединилась к договору, потому что они считали, что у Бухареста есть ядерные амбиции (Gheorghe, 2013; Herzog, 2021a, pp. 113–170). Во время биполярной стабильности ни одна из сторон не видела преимуществ в нарушении хрупкого баланса путем создания дополнительных ядерных государств, даже среди союзников.

В последние годы экономические санкции заменили угрозы покровителей в качестве наиболее часто используемого инструмента для наказания за несоблюдение, поскольку список потенциальных распространителей сместился с клиентов из США в непокорные государства (Monteiro, 2014). Санкции предназначены для принуждения к изменению поведения целевого государства, но они также направлены на отправку сигналов другим. Санкции могут вводиться отдельными государствами или многосторонними организациями, такими как СБ ООН и Европейский Союз. Они представляют собой привлекательный инструмент нераспространения, обеспечивающий рычаги принуждения, не требующие угроз или использования военных действий. На практике санкции часто сопровождаются угрозами, и Соединенные Штаты иногда применяют силу для сдерживания распространения (Allison & Bowen, 2021; Kreps & Fuhrmann, 2011). Однако Вашингтон в первую очередь использовал свое центральное положение в мировой финансовой системе для введения односторонних санкций и руководства многосторонними усилиями. Эмбарго, организованное США в отношении Ирака Саддама Хусейна в 1990-е годы при поддержке СБ ООН, является иллюстрацией последнего. Вашингтон мог не только преследовать практически любое государство, организацию или отдельное лицо, но также наложить «вторичные санкции» на субъекты, совершающие сделки с целью. Исследования показывают, что санкции в области нераспространения сдерживают деятельность по распространению в государствах, которые больше всего пострадают от принуждения США (Miller, 2014b).

Соединенные Штаты в последние десятилетия ввели санкции против Ирана, Северной Кореи и Сирии за деятельность, связанную с распространением ядерного оружия. Санкции в отношении Северной Кореи и Сирии в целом малоэффективны, и ученые дают смешанные оценки санкций против Ирана. Петрович (2019, стр. 97, 175) считает, что и Северная Корея, и Иран активизировали ядерные усилия после усиления санкций, хотя Табатабай (2017, стр. 229) утверждает, что «ключевой причиной, по которой Иран вернулся за стол переговоров [в 2012 году], было стремление добиваться облегчения санкций и подготовить почву для восстановления экономики». Переговоры 2012 года привели к СВПД 2015 года и согласию Тегерана демонтировать части своей ядерной программы и подчиняться более строгим инспекциям МАГАТЭ в обмен на снятие санкций.

Помимо односторонних санкций, США часто призывали к санкциям СБ ООН. Ученые обнаружили, что многосторонние санкции более эффективны, чем односторонние, из-за принудительного воздействия дополнительного государственного вмешательства (Bapat & Morgan, 2009). Действительно, многосторонние санкции в период биполярности и однополярности сыграли важную роль, убедив Южную Африку и Ирак в конечном итоге свернуть свои программы создания ядерного оружия. Но в условиях формирующейся многополярности попытки принудить к соблюдению с помощью многосторонних санкций пока были менее успешными. Хотя санкции СБ ООН, вероятно, способствовали СВПД, санкции против Ирана и Северной Кореи столкнулись с препятствиями. Россия и Китай пользуются правом вето Совета Безопасности ООН и временами сопротивляются решительным действиям. В других случаях они не полностью применяли санкции. Относительные выгоды, которые Москва и Пекин получают от торговли иранской нефтью и северокорейским углем, по-видимому, способствуют этой тенденции, но другая возможность состоит в том, что эти государства извлекают выгоду из того, что Тегеран и Пхеньян занимают непомерную долю во внешней политике США. Отклонения от санкций становятся все более значимыми по мере того, как подъем Китая и возрождение России означает, что Соединенные Штаты и другие страны, приверженные обеспечению нераспространения, составляют меньшую долю в мировой экономике.

После того, как Северная Корея в октябре 2006 года испытала ядерное устройство, СБ ООН ввел санкции в отношении Пхеньяна, запретив продажу оружия, ракетных технологий и предметов роскоши. Орган также призвал к замораживанию активов и ограничению поездок в отношении некоторых граждан Северной Кореи, вовлеченных в правительственные и ядерные вопросы. Тем не менее, как пишет Экерт (2009–2010, стр. 74), «мало что было сделано для обеспечения соблюдения мер», поскольку каждое государство несет ответственность за реализацию. Совет Безопасности ООН и Соединенные Штаты постоянно вводят более строгие санкции, поскольку Северная Корея производит расщепляющиеся материалы и испытывает ракеты и ядерные устройства. Эти усилия, похоже, не имеют большого эффекта, чтобы остановить ядерную программу или вернуть Пхеньян в ДНЯО. Оценивая санкции СБ ООН в области нераспространения, Экерт (2009–2010, Стр. 74) делает один важный вывод: «для того, чтобы санкции были эффективными, необходимо наличие политической воли среди государств-членов». Торговля между Россией и Китаем не только помогает экономике Северной Кореи, но и дает понять другим государствам, что правила санкций хотя бы в некоторой степени могут быть оспорены. Аналогичным образом, отказ Китая от ИБОР и его совместные действия по запрещению ядерного оружия вредят соблюдению режима нераспространения.

Санкции США являются действенными из-за экономической мощи и статуса Америки в мировой финансовой системе. Более того, санкции СБ ООН требуют политической воли и лидерства со стороны пяти постоянных членов, чем Соединенные Штаты обладают больше, нежели Россия или Китай. По мере того, как относительная мощь США ослабевает во время многополярности, их санкционные возможности будут уменьшаться. Целевые государства могут обращаться за помощью к другим державам, обеспечивая эффект покупателя на форуме (например, Busch, 2007). А когда мошенники не наказываются в достаточной степени, это подрывает режимы (например, Hathaway, 2002) и может поколебать уверенность членов в своей справедливости, одновременно подбадривая нарушителя. Рост других валют по отношению к доллару США также предполагает, что эффективность санкций Вашингтона будет продолжать снижаться. Фактически, использование США санкций как инструмента давления на государства может даже ускорить этот процесс, поскольку некоторые государства сокращают объем своих банковских операций и торговли в долларах (McDowell, 2020). Ослабление материального могущества и влияния США, наряду с сокращением сотрудничества между великими державами в обеспечении соблюдения законов, вероятно, нанесет ущерб режиму нераспространения ядерного оружия в ближайшие годы.

Вклад многополярности в сокращение сотрудничества великих держав также проявился в контексте ДВЗЯИ. Соединенные Штаты вносят наибольший финансовый вклад в IMS, запрещающую испытания, хотя договор еще не вступил в силу (Giovannini, 2021). Китай воздерживался от передачи данных международному сообществу со всех станций мониторинга на своей территории в последние годы, хотя недавно он изменил курс (Herzog, 2017), а Россия на короткое время прекратила передачу данных с некоторых из своих радионуклидных станций, когда провела испытания атомной крылатой ракеты «Буревестник» (Мерфи, 2019). Эти действия подтверждают наблюдение Коу и Вайнмана (2020) о том, что государства часто отдают предпочтение секретности своих национальных возможностей над прозрачным мониторингом и проверкой. Это имеет особое отношение к Китаю и России в нынешней международной системе, поскольку они являются великими державами со значительно меньшей военной мощью, чем Соединенные Штаты.

И, наконец, обсуждение правоприменения режима является неполным без учета СВПД. Как отмечалось выше, некоторые ученые утверждают, что санкции за нераспространение ядерного оружия помогли Тегерану сесть за стол переговоров (Tabatabai, 2017). Важным достижением сотрудничества великих держав стало заключение сделки в 2015 году после длительного дипломатического процесса с участием Ирана, США, Китая, России, Великобритании, Франции и Германии. Администрация Трампа вывела Соединенные Штаты из соглашения в мае 2018 года. Хотя кажется, что, по крайней мере в отношении нераспространения, этот выход отражал внутриполитические махинации, он подчеркивает трудности в достижении сотрудничества в многопользовательских играх (например, Olson, 1965; Oye, 1986) и поддержании сделок на основе согласия большого числа игроков, имеющих право вето (Herzog, 2021c). Администрация Джо Байдена пытается в той или иной форме возродить СВПД, но неясно, как быстро можно исправить ущерб, нанесенный режиму нераспространения. Если великие державы могут выйти из сделок, о которых они ведут переговоры, или не смогут обеспечить соблюдение многосторонних санкций, которые они одобряют, как долго другие государства смогут сохранять веру в ДНЯО и его вспомогательные институты?

Режим справедливости

Режим ядерного нераспространения сталкивается со значительными проблемами, когда дело доходит до восприятия справедливости (например, Hanson, 2022; Noda, 2022; Walker, 2000). Хотя ДНЯО перечисляет права и обязанности участников, он содержит положения, вызывающие идеи о равенстве и справедливости (Albin, 2001), особенно с учетом разграничения между пятью официальными государствами, обладающими ядерным оружием, и остальными его участниками. Считается, что ДНЯО состоит из трех основных столпов: ядерного нераспространения, разоружения и использования в мирных целях. Нераспространение находится в центре внимания Соединенных Штатов, многих их союзников и других ядерных держав по ДНЯО; его приоритет перед другими столпами привел к обвинениям в несправедливости. Это важно, потому что представления о справедливости имеют значение для соблюдения нормативных требований и широкого членства в режиме (например, Neumayer, 2005; Young, 2011). Сегодня представления о справедливости в режиме эволюционировали, и сделки времен биполярности и однополярности находятся под пристальным вниманием.

Одно положение, закрепленное в статье IV договора, заключается в том, что все участники должны иметь доступ к ядерным технологиям для мирных гражданских целей. Несмотря на четкую формулировку, эта статья, тем не менее, вызывала разногласия. Из-за опасений по поводу двойного использования государства, обладающие ядерным оружием, стремились создать дополнительные правила, ограничивающие поставки, такие как правила ГЯП и различные части национального законодательства, условно ограничивающие экспорт.

Поддержка ограничений со стороны предложения часто была сильной в периоды относительно стабильной биполярности и продолжалась в условиях однополярности, о чем свидетельствует широкая поддержка эмбарго в отношении Ирака. Но в условиях зарождающейся в последнее время многополярности Иран заявил о своем праве на все мирные ядерные технологии, включая газовые центрифуги для обогащения урана, в то время как Соединенные Штаты и их союзники стремятся ограничить «чувствительные» технологии (Kaplow & Gibbons, 2015, стр. 7). Многие государства в развивающемся мире рассматривают маневры Вашингтона как нарушение справедливости договоров; Китай и Россия часто сочувствовали этим недовольствам.

Наиболее спорным аспектом режима является статья VI ДНЯО, призывающая участников добросовестно прилагать усилия для окончательного ядерного разоружения (например, Pelopidas, 2021, p. 496). Многие государства, не обладающие ядерным оружием, утверждают, что обладатели ядерного оружия не выполнили эту сделку по прошествии 50 лет. Как рассказывает Уолкер (2000, стр. 708), «легитимность ядерного порядка… основывалась на двусторонних обязательствах и взаимности. И это во многом основывалось на представлении о том, что обладание ядерным оружием пятью признанными державами было временным допущением, которое не могло быть распространено ни на одно другое национальное государство». Или, как метко выражается Танненвальд (2013, с. 300): «Суть проблемы приемлемости и справедливости ДНЯО заключается в том, что то, что должно было быть режимом трансформации – трансформацией к безоружному миру – стало режимом статус-кво».

Есть два основных возражения, связанных со статьей VI. Во-первых, государства, обладающие ядерным оружием, не должны находиться в таком избыточно сильном положении. Во время переговоров по договору в 1960-х годах многие государства критиковали ДНЯО за создание двухуровневой системы, ограничивающей статусные стремления развивающихся стран (Herzog, 2021a; Hunt, готовится к печати; Shaker, 1980). Точно так же Индия выдвинула возражения против «ядерного апартеида», направленного на отказ государствам в технологии, статусе и безопасности по признаку расы (Biswas, 2001).

Второе возражение против статьи VI касается медлительности ядерного разоружения, особенно в Соединенных Штатах и России (Egeland, 2022; Pretorius & Sauer, 2022). Вашингтон и Москва смогли справиться с этими возражениями во время биполярной и однополярной эпох, добившись бессрочного продления ДНЯО в 1995 году (Gibbons, готовится к печати; Onderco, 2021). Однако в сегодняшней системе формирующейся многополярности Соединенные Штаты не смогли предотвратить рост движения государственных чиновников и активистов, не обладающих ядерным оружием, которые настаивали на создании TPNW, запрещающей обладание ядерным оружием всеми государствами (Gibbons, 2018; Herzog и др., 2022). Этот новый договор вступил в силу в январе 2021 года и представляет собой значительный раскол среди участников ДНЯО по поводу темпов разоружения. Пять ядерных держав ДНЯО отреклись от запрета, но, несмотря на их возражения, договор с истинным равенством обязательств представляет собой эволюцию справедливости в рамках режима нераспространения (например, Albin, 2001; Egeland, 2017). Это произошло в духе универсалистского идеала «одна нация, один голос» (например, Haggard & Simmons, 1987, p. 497). Такое разделение по поводу разоружения может фактически подорвать ДНЯО. Разделенное членство с меньшей вероятностью будет способствовать продвижению режима, согласованию изменений и обеспечению соблюдения правил.

Хотя после «холодной войны» произошло существенное сокращение ядерных арсеналов США и России, эти государства обладают более 90% из оставшихся 14000 единиц ядерного оружия в мире (Kristensen & Korda, 2021). Последние несколько десятилетий поколебали уверенность многих государств в том, что государства, обладающие ядерным оружием, будут стремиться к разоружению. В 2002 году Соединенные Штаты вышли из «Договора по противоракетной обороне» (ПРО), чтобы разработать новые системы противоракетной обороны, что побудило Россию и Китай создать новые системы наступательного ядерного оружия. На обзорной конференции 2005 года по ДНЯО администрация Джорджа Буша не подтвердила свою приверженность шагам в области разоружения, согласованным всеми членами на предыдущей конференции 2000 года. А государства, обладающие ядерным оружием, не приложили усилий для выполнения большей части 64-шагового плана действий обзорной Конференции 2010 года. Совсем недавно «Договор о ракетах средней и малой дальности» (РСМД) был распущен из-за обвинений в мошенничестве со стороны России, и усилия по контролю над стратегическими ядерными вооружениями также застопорились.

Жалобы на Статью VI и несправедливость режима будут усугубляться все большей опорой на ядерное оружие, которое, вероятно, будет сопровождать зарождающуюся многополярность. Пять ядерных государств-участников ДНЯО разрабатывают планы на случай возможного будущего конфликта друг с другом, и их арсеналы стали больше. По сравнению с однополярностью, в нынешней среде больше игроков, больше непредвиденных обстоятельств и более совершенное ядерное оружие. Россия разрабатывает новые ядерные возможности, включая подводный дрон «Посейдон» и крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник». Некоторые из этих вооружений направлены на преодоление американской противоракетной обороны, но Россия также рассматривает Китай как потенциальную угрозу (Kühn & Péczeli, 2017, p. 71). Тем временем Китай расширяет свой арсенал, в том числе за счет разработки гиперзвуковых ракет, отчасти из-за опасений по поводу противоракетной обороны и противосилового потенциала США, которые могут поставить под угрозу выживаемость его средств сдерживания (например, Riqiang, 2020). При администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа министерство обороны США планировало модернизировать все три звена ядерной триады с новыми платформами и ракетами до 2080-х годов (например, Eckstein, 2019). Администрация Байдена, похоже, настроена на продолжение модернизации. Не только три великие державы, но Франция объявила о планах сохранить жизнеспособность своего арсенала до 2090-х годов, а в Комплексном обзоре Соединенного Королевства до 2021 года содержится призыв к увеличению ядерных сил.

Разговоры о несправедливости режима ядерного нераспространения будут расти, если ядерные государства не будут сотрудничать и проводить согласованные сокращения. Но в этой формирующейся многополярной среде контроль над вооружениями станет более трудным. Традиционно США и Россия заявляли, что они выполняют свои обязательства по разоружению в рамках ДНЯО посредством двустороннего контроля над вооружениями. Хотя многие государства, не обладающие ядерным оружием, были разочарованы темпами сокращений, по крайней мере двусторонние соглашения о контроле над вооружениями привели к постепенному снижению количества ядерных вооружений. Напротив, возобновление соперничества великих держав и трехсторонняя напряженность означают, что контроль над вооружениями останется довольно трудным в ближайшее время (Allison & Herzog, 2020).

Выводы

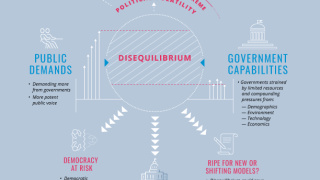

Основная мысль этой статьи состоит в том, что режим ядерного нераспространения, основанный на ДНЯО, вероятно, будет ослаблен изменениями в глобальном распределении сил. Режим выжил и процветал благодаря американо-советскому консенсусу по нераспространению в биполярную эпоху и американскому лидерству после перехода к однополярности. Сегодня мир лучше всего можно охарактеризовать как пространство нарождающейся многополярности. Соединенные Штаты теряют относительную глобальную мощь и влияние по мере подъема других государств, но они остаются доминирующей экономической и военной державой. Россия – напористая держава, которая значительно улучшила свой военный потенциал за последние два десятилетия и обладает почти половиной мирового ядерного оружия. Китай – глобальная экономическая держава, быстро движущаяся к региональной военной гегемонии. В последние годы Пекин все более настойчиво заявляет о своих интересах в своем регионе и за его пределами. Динамика могущества этих трех государств указывает на наступление напряженного периода зарождающейся многополярности, которая уже бросает вызов основам режима нераспространения, которые способствовали его эффективности и долговечности на протяжении пяти десятилетий. Выявленные нами четыре критических фактора успеха режима ДНЯО подвергаются критике.

По мере роста напряженности в отношениях между США, Россией и Китаем им будет трудно сотрудничать в деле расширения членства и обеспечения соблюдения учредительных соглашений режима нераспространения. Москва и Пекин начали все чаще выступать против американских планов режима нераспространения в последние годы и готовы извлечь выгоду из относительных выгод партнерства с потенциальными распространителями.

Более того, традиционный набор инструментов США для влияния на решения государств о членстве в режиме и его соблюдении станет менее действенным, поскольку конкуренты предлагают форумы и аналогичные льготы с меньшим количеством условий. По мере того как великие державы соревнуются за глобальное влияние, более слабые государства смогут натравить их друг на друга, получая выгоды без уступок.

Адаптация режима также станет более сложной задачей. Исторические свидетельства, обсужденные выше, демонстрируют необходимость сотрудничества великих держав в руководстве адаптацией предыдущего режима, включая формирование ГЯП и создание ДП. Обеспечение соблюдения правил режима, особенно в СБ ООН, также потребует сотрудничества. Однако последние тенденции в обеспечении соблюдения санкций дают повод для пессимизма. Возможно, дни сотрудничества или минимального вмешательства со стороны России и Китая в продвижение и обеспечение соблюдения режима нераспространения со стороны США уже прошли.

Наконец, среди четырех факторов, связанных с успехом режима, которые мы обсуждали, соображения целесообразности и справедливости представляют собой наиболее явную угрозу ДНЯО. Военные приготовления доминирующих государств, рост напряженности и ограниченное сотрудничество снижают вероятность того, что эти державы будут стремиться к сокращению ядерных вооружений посредством контроля над ними. Это особенно верно, поскольку растущие средства противоракетной обороны и противодействие со стороны США побуждают Россию и Китай отдавать приоритет своей национальной безопасности над ядерной дипломатией. Разочарование по поводу медлительности процесса разоружения может повлиять на членство и подорвать поддержку мер адаптации и принуждения. Тем не менее, сохранение статус-кво среди этих других факторов может обеспечить некоторую преемственность режима. Однако, если в условиях формирующейся многополярности будет мало свидетельств соблюдения статьи VI, режим, скорее всего, потеряет легитимность, и аргументы противников ДНЯО получат поддержку. Некоторые государства могут начать рассматривать запрет как приоритет ДНЯО, а не как дополнительный стимул, из-за его неравного отношения к государствам (Pretorius & Sauer, 2021, 2022). Усиление поддержки запрета особенно вероятно, если население во всем мире станет опасаться гонки вооружений и ядерной войны по мере роста глобальной напряженности.

Что могут сделать политики, стремящиеся сохранить режим ядерного нераспространения, в эти тяжелые времена? Хотя в настоящее время адаптация режима кажется маловероятной, а правоприменение сталкивается со значительными проблемами в Иране и Северной Корее, можно предпринять шаги для расширения членского состава и повышения справедливости. Западные правительства во главе с Соединенными Штатами должны работать над тем, чтобы убедить противников ДП заключить эти соглашения о гарантиях, особенно в то время, как Вашингтон все еще сохраняет многие инструменты влияния. Более универсальный ДП среди участников ДНЯО повысил бы доверие к режиму в этот непростой период. Государства-участники рабочих групп «Создание среды для ядерного разоружения» (CEND) также должны лучше освещать свои усилия. Точно так же важно подтвердить обязательство пяти постоянных членов СБ ООН избежать ядерной войны и добиться в конечном итоге ядерного разоружения, но этого недостаточно. Авторитет статьи VI – и режима в целом для многих сторонников запрета – зависит от ядерных держав, обеспечивающих жизнеспособный путь к разоружению. Присоединение России и Китая к IPNDV в качестве наблюдателей было бы позитивным шагом, подтверждающим необходимость поиска способов мониторинга и проверки демонтажа боеголовок. Кроме того, участие наблюдателей ядерных «имущих» ДНЯО в будущих встречах государств-участников ДПЯО могло бы также сигнализировать об их понимании серьезности озабоченности в вопросах разоружения, выражаемой «неимущими».

В целом США должны попытаться убедить Россию и Китай в том, что режим нераспространения должен быть редкой областью сотрудничества, даже если другие вопросы остаются спорными. Если нормативные аргументы неубедительны, апелляция к личным интересам может помочь. В конце концов, крах ДНЯО и возможное присоединение новых ядерных держав уменьшили бы относительную мощь этих игроков. В общем, ядерная проблема сталкивается с новой эрой зарождающейся многополярности. Без сильного руководства всех трех великих держав для защиты целей и смыслов ДНЯО режим ядерного нераспространения может просто не уцелеть.

Список литературы

- Abe, N. (2020). The NPT at fifty: Successes and failures. Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 3(2), 224–233. https://doi.org/10.1080/25751654.2020.1824500 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Albin, C. (2001). Justice and fairness in international negotiation. Cambridge University Press. [Google Scholar]

- Allison, D. M., & Bowen, T. (2021). Counterproductive counter-proliferation? Evaluating kinetic attacks on nascent nuclear programs. Working paper. [Google Scholar]

- Allison, D. M., & Herzog, S. (2020). “What about China?” and the threat to US–Russian nuclear arms control. Bulletin of the Atomic Scientists, 76(4), 200–205. https://doi.org/10.1080/00963402.2020.1778370 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Axelrod, R. (1984). The evolution of cooperation. Basic Books. [Crossref], [Google Scholar]

- Baccini, L., Lenzi, V., & Thurner, P. W. (2013). Global energy governance: Trade, infrastructure, and the diffusion of international organizations. International Interactions, 39(2), 192–216. https://doi.org/10.1080/03050629.2013.768512 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Bailey, I., & Revell, P. (2015). Climate change. In J. D. Wright (Ed.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (pp. 839–847). Elsevier. [Crossref], [Google Scholar]

- Bapat, N. A., & Morgan, T. C. (2009). Multilateral versus unilateral sanctions reconsidered: A test using new data. International Studies Quarterly, 53(4), 1075–1094. https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2009.00569.x [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Biswas, S. (2001). “Nuclear apartheid” as political position: Race as a postcolonial resource? Alternatives, 26(4), 485–522. https://doi.org/10.1177/030437540102600406 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Bleek, P. C. (2017). When did (and didn’t) states proliferate? Harvard University, Project on Managing the Atom. Discussion Paper. [Google Scholar]

- Breitmeier, H., Underdal, A., & Young, O. R. (2011). The effectiveness of international environmental regimes: Comparing and contrasting findings from quantitative research. International Studies Review, 13(4), 579–605. https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2011.01045.x [Crossref], [Google Scholar]

- Budjeryn, M. (2016). The power of the NPT: International norms and Ukraine's nuclear disarmament. The Nonproliferation Review, 22(2), 203–237. https://doi.org/http://doi.org/10.1080/10736700.2015.1119968 [Taylor & Francis Online], [Google Scholar]

- Bukovansky, M., Clark, I., Eckersley, R., Price, R., Reus-Smit, C., & Wheeler, N. J. (2012). Special responsibilities: Global problems and American power. Cambridge University Press. [Crossref], [Google Scholar]

- Bull, H. (1977). The anarchical society. Palgrave. [Crossref], [Google Scholar]

- Busch, M. L. (2007). Overlapping institutions, forum shopping, and dispute settlement in international trade. International Organization, 61(4), 735–761. https://doi.org/10.1017/S0020818307070257 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Coe, A. J., & Vaynman, J. (2015). Collusion and the nuclear nonproliferation regime. The Journal of Politics, 77(4), 983–997. https://doi.org/10.1086/682080 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Coe, A. J., & Vaynman, J. (2020). Why arms control is so rare. American Political Science Review, 114(2), 342–355. https://doi.org/10.1017/S000305541900073X [Crossref], [Google Scholar]

- Colgan, J. D., & Miller, N. L. (2019). Rival hierarchies and the origins of nuclear technology sharing. International Studies Quarterly, 63(2), 310–321. https://doi.org/10.1093/isq/sqz002 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. M., & Tierney, M. J. (2018). Apples and dragon fruits: The determinants of aid and other forms of state financing from China to Africa. International Studies Quarterly, 62(1), 182–194. https://doi.org/10.1093/isq/sqx052 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Eckert, S. E. (2009–2010). United Nations nonproliferation sanctions. International Journal, 65(1), 69–83. https://doi.org/10.1177/002070201006500105 [Crossref], [Google Scholar]

- Eckstein, M. (2019, November 14). Navy beginning tech study to extend trident nuclear missile into the 2080s. USNI News. [Google Scholar]

- Egeland, K. (2017). The road to prohibition: Nuclear hierarchy and disarmament, 1968–2017 [PhD dissertation]. University of Oxford. [Google Scholar]

- Egeland, K. (2022). A theory of nuclear disarmament: Cases, analogies, and the role of the non-proliferation regime. Contemporary Security Policy. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13523260.2021.1978159 [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Endicott, J. E. (1977). The 1975–76 debate over ratification of the NPT in Japan. Asian Survey, 17(3), 275–292. https://doi.org/10.2307/2643501 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Erästö, T., Komžaitė, U., & Topychkanov, P. (2019, April). Operationalizing nuclear disarmament verification. SIPRI Insights on Peace and Security, 2019(3). [Google Scholar]

- Fetter, S. (1991). Ballistic missiles and weapons of mass destruction: What is the threat? What should be done? International Security, 16(1), 5–42. https://doi.org/10.2307/2539050 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Findlay, T. (2015). Proliferation alert! The IAEA and non-compliance reporting. Harvard University, Project on Managing the Atom. Discussion Paper. [Google Scholar]

- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. International Organization, 52(4), 887–917. https://doi.org/10.1162/002081898550789 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Freire, D., Mignozzetti, U., & Skarbek, D. (2021). Institutional design and elite support for climate policies: Evidence from Latin American countries. Journal of Experimental Political Science, 8(2), 172–184. https://doi.org/10.1017/XPS.2020.19 [Crossref], [Google Scholar]

- Fuhrmann, M., & Lupu, Y. (2016). Do arms control treaties work? Assessing the effectiveness of the Nuclear Nonproliferation Treaty. International Studies Quarterly, 60(3), 530–539. https://doi.org/10.1093/isq/sqw013 [Crossref], [Google Scholar]

- Gavin, F. J. (2015). Strategies of inhibition: US grand strategy, the nuclear revolution, and nonproliferation. International Security, 40(1), 9–46. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00205 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Gheorghe, E. (2013). A flash in the pan: Romania and the NPT, 1968–1975. Working paper. [Google Scholar]

- Gibbons, R. D. (2018). The humanitarian turn in nuclear disarmament and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. The Nonproliferation Review, 25(1–2), 11–36. https://doi.org/10.1080/10736700.2018.1486960 [Taylor & Francis Online], [Google Scholar]

- Gibbons, R. D. (2020). Supply to deny: The benefits of nuclear assistance for nuclear nonproliferation. Journal of Global Security Studies, 5(2), 282–298. https://doi.org/10.1093/jogss/ogz059 [Crossref], [Google Scholar]

- Gibbons, R. D. (forthcoming). The hegemon’s tool kit: US leadership and the politics of the nuclear nonproliferation regime. Cornell University Press. [Google Scholar]

- Gilligan, M. J. (2006). Is enforcement necessary for effectiveness? A model of the international criminal regime. International Organization, 60(4), 935–967. https://doi.org/10.1017/S0020818306060310 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Gilpin, R. (1981). War and change in world politics. Cambridge University Press. [Crossref], [Google Scholar]

- Giovannini, F. (2021). The CTBT at 25 and beyond. Arms Control Today, 51(7), 6–12. [Google Scholar]

- Hafner-Burton, E. M. (2012). International regimes for human rights. Annual Review of Political Science, 15(1), 265–286. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-031710-114414 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Hafner-Burton, E. M., Helfer, L. R., & Fariss, C. J. (2011). Emergency and escape: Explaining derogations from human rights treaties. International Organization, 65(4), 673–707. https://doi.org/10.1017/S002081831100021X [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of international regimes. International Organization, 41(3), 491–517. https://doi.org/10.1017/S0020818300027569 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Hanson, M. (2022). The NPT: The limits of a treaty based on a “power over” model. Contemporary Security Policy. Forthcoming. [Google Scholar]

- Hathaway, O. (2002). Do human rights treaties make a difference? The Yale Law Journal, 111(8), 1935–2041. https://doi.org/10.2307/797642 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Helfer, L. R. (2009). Regime shifting in the international intellectual property system. Perspectives on Politics, 7(1), 39–44. https://doi.org/10.1017/S1537592709090069 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Herzog, S. (2017). The nuclear test ban: Technical opportunities for the new administration. Arms Control Today, 47(1), 26–32. [Google Scholar]

- Herzog, S. (2021a). After the negotiations: Understanding multilateral nuclear arms control [PhD dissertation]. Yale University. [Google Scholar]

- Herzog, S. (2021b). Backchannel non-proliferation: Militarily non-aligned states and nuclear diplomacy. In D. Fleck, & J. L. Black-Branch (Eds.), Nuclear non-proliferation in international law – volume VI (pp. 281–303). Springer/T.M.C. Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-463-1_11 [Crossref], [Google Scholar]

- Herzog, S. (2021c). Veto players, treaty effectiveness, and multilateral nuclear arms control. Working paper. [Google Scholar]

- Herzog, S., Baron, J., & Gibbons, R. D. (2022). Antinormative messaging, group cues, and the Nuclear Ban Treaty. The Journal of Politics, 84(1). Advance online publication. https://doi.org/10.1086/714924 [Google Scholar]

- Horovitz, L. (2015). Beyond pessimism: Why the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons will not collapse. Journal of Strategic Studies, 38(1–2), 126–158. https://doi.org/10.1080/01402390.2014.917971 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Horovitz, L., & Golan-Vilella, R. (2010). Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: How the dominoes might fall after US ratification. The Nonproliferation Review, 17(2), 235–257. https://doi.org/10.1080/10736700.2010.485426 [Taylor & Francis Online], [Google Scholar]

- Houck, F., Rosenthal, M. D., & Wulf, N. A. (2010, July 11–15). Creation of the Model Additional Protocol. Paper presented at the Annual Meeting of the Institute of Nuclear Materials Management, Baltimore, Maryland. [Crossref], [Google Scholar]

- Hudson, J., & Sonne, P. (2021, May 22). Trump administration discussed conducting first U.S. nuclear test in decades. Washington Post. [Google Scholar]

- Hunt, J. R. (forthcoming). The nuclear club: How America and the world policed the atom from Hiroshima to Vietnam. Stanford University Press. [Google Scholar]

- Ikenberry, G. J. (2012). Liberal leviathan: The origins, crisis, and transformation of the American world order. Princeton University Press. [Crossref], [Google Scholar]

- Kaplow, J., & Gibbons, R. D. (2015). The days after a deal with Iran: Implications for the nuclear nonproliferation regime. RAND Corporation. Perspectives, 135. [Google Scholar]

- Kent, A. E. (2007). Beyond compliance: China, international organizations, and global security. Stanford University Press. [Google Scholar]

- Keohane, R. O. (1982). The demand for international regimes. International Organization, 36(2), 325–355. https://doi.org/10.1017/S002081830001897X [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Keohane, R. O. (1984). After hegemony. Princeton University Press. [Crossref], [Google Scholar]

- Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The regime complex for climate change. Perspectives on Politics, 9(1), 7–23. https://doi.org/10.1017/S1537592710004068 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Kindleberger, C. (1974). The world in depression, 1929–1939. University of California Press. [Google Scholar]

- Knopf, J. W. (2022). Not by NPT alone: The future of the global nuclear order. Contemporary Security Policy. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13523260.2021.1983243 [Google Scholar]

- Kofman, M., & Kendall-Taylor, A. (2021). The myth of Russian decline: Why Moscow will be a persistent power. Foreign Affairs, 100(6), 142–152. [Google Scholar]

- Koplow, D. A. (2017). Sherlock Holmes meets Rube Goldberg: Fixing the entry-into-force provisions of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Duke Journal of Comparative & International Law, 28(1), 1–57. [Google Scholar]

- Koremenos, B., Lipson, C., & Snidal, D. (2001). The rational design of international institutions. International Organization, 55(4), 761–799. https://doi.org/10.1162/002081801317193592 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Krasner, S. D. (1976). State power and the structure of international trade. World Politics, 28(3), 317–347. https://doi.org/10.2307/2009974 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. International Organization, 36(2), 185–205. https://doi.org/10.1017/S0020818300018920 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Kreps, S. E., & Fuhrmann, M. (2011). Attacking the atom: Does bombing nuclear facilities affect proliferation? Journal of Strategic Studies, 34(2), 161–187. https://doi.org/10.1080/01402390.2011.559021 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Kristensen, H. M., & Korda, M. (2021). World nuclear forces. In SIPRI yearbook 2021: Armaments, disarmament and international security (pp. 333–412). Oxford University Press. [Google Scholar]

- Kroenig, M. (2009). Exporting the bomb: Why states provide sensitive nuclear assistance. American Political Science Review, 103(1), 113–133. https://doi.org/10.1017/S0003055409090017 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Kühn, U., & Péczeli, A. (2017). Russia, NATO, and the INF Treaty. Strategic Studies Quarterly, 11(1), 66–99. [Google Scholar]

- Kupchan, C. A. (1998). After Pax Americana: Benign power, regional integration, and the sources of a stable multipolarity. International Security, 23(2), 40–79. https://doi.org/10.1162/isec.23.2.40 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Lanoszka, A. (2018). Nuclear proliferation and nonproliferation among Soviet allies. Journal of Global Security Studies, 3(2), 217–233. https://doi.org/10.1093/jogss/ogy002 [Crossref], [Google Scholar]

- Levite, A. E. (2002–2003). Never say never again: Nuclear reversal revisited. International Security, 27(3), 59–88. https://doi.org/10.1162/01622880260553633 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Lupu, Y. (2013). The informative power of treaty commitment: Using the spatial model to address selection effects. American Journal of Political Science, 57(4), 912–925. https://doi.org/10.1111/ajps.12033 [Web of Science ®], [Google Scholar]

- McDowell, D. (2020). Financial sanctions and political risk in the international currency system. Review of International Political Economy, 28(3), 635–661. https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1736126 [Taylor & Francis Online], [Google Scholar]

- Mearsheimer, J. J. (1990). Back to the future: Instability in Europe after the Cold War. International Security, 15(1), 5–56. https://doi.org/10.2307/2538981 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Mearsheimer, J. J. (2021). The inevitable rivalry: America, China, and the tragedy of great-power politics. Foreign Affairs, 100(6), 48–58. [Google Scholar]

- Miller, N. L. (2014a). Nuclear dominoes: A self-defeating prophecy? Security Studies, 23(1), 33–73. https://doi.org/10.1080/09636412.2014.874189 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Miller, N. L. (2014b). The secret success of nuclear nonproliferation sanctions. International Organization, 68(4), 913–944. https://doi.org/10.1017/S0020818314000216 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Miller, N. L. (2018). Stopping the bomb: The sources and effectiveness of US nonproliferation policy. Cornell University Press. [Crossref], [Google Scholar]

- Monteiro, N. P. (2014). Theory of unipolar politics. Cambridge University Press. [Crossref], [Google Scholar]

- Moravcsik, A. (1995). Explaining international human rights regimes: Liberal theory and Western Europe. European Journal of International Relations, 1(2), 157–189. https://doi.org/10.1177/1354066195001002002 [Crossref], [Google Scholar]

- Müller, H., & Schmidt, A. (2010). The little known story of de-proliferation: Why states give up nuclear weapon activities. In W. C. Potter, & G. Mukhatzhanova (Eds.), Forecasting nuclear proliferation in the 21st century: The role of theory, volume 1 (pp. 124–158). Stanford University Press. [Google Scholar]

- Müller, H., & Wunderlich, C. (Eds.). (2013). Norm dynamics in multilateral arms control: Interests, conflicts, and justice. University of Georgia Press. [Google Scholar]

- Murphy, F. (2019, August 9). Global network’s nuclear sensors in Russia went offline after mystery blast. Reuters. [Google Scholar]

- Neumayer, E. (2005). Do international human rights treaties improve respect for human rights? Journal of Conflict Resolution, 49(6), 925–953. https://doi.org/10.1177/0022002705281667 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Noda, O. (2022). A wolf in sheep’s clothing? The NPT and symbolic proliferation. Contemporary Security Policy. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13523260.2021.1983699 [Google Scholar]

- O’Brien, E., & Gowan, R. (2012). What makes international agreements work: Defining factors for success. Center for International Cooperation. [Google Scholar]

- Olson, M. (1965). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups. Harvard University Press. [Google Scholar]

- Onderco, M. (2021). Networked nonproliferation: Making the NPT permanent. Stanford University Press. [Google Scholar]

- Oxenstierna, M. T. (1999). Revisiting the global response to non-proliferation violations in Iraq: Tracing the historical political roots. Contemporary Security Policy, 20(2), 77–108. https://doi.org/10.1080/13523269908404222 [Taylor & Francis Online], [Google Scholar]

- Oye, K. A. (Ed.). (1986). Cooperation under anarchy. Princeton University Press. [Crossref], [Google Scholar]

- Pelopidas, B. (2021). The birth of nuclear eternity. In S. Kemp & J. Andersson (Eds.), Futures (pp. 484–500). Oxford University Press. [Google Scholar]

- Petrovics, A. A. (2019). Inducing nuclear reversal: Foreign policy effectiveness and deproliferation [PhD dissertation]. University of California, Davis. [Google Scholar]

- Posen, B. R. (2009). Emerging multipolarity: Why should we care? Current History, 108(721), 347–352. https://doi.org/10.1525/curh.2009.108.721.347 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Pratt, T. (2021). Angling for influence: Institutional proliferation in development banking. International Studies Quarterly, 65(1), 95–108. https://doi.org/10.1093/isq/sqaa085 [Crossref], [Google Scholar]

- Pretorius, J., & Sauer, T. (2021). Ditch the NPT. Survival, 63(4), 103–124. https://doi.org/10.1080/00396338.2021.1956197 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Pretorius, J., & Sauer, T. (2022). When is it legitimate to abandon the NPT? Withdrawal as a political tool to move nuclear disarmament forward. Contemporary Security Policy. Forthcoming. [Google Scholar]

- Riqiang, W. (2020). Living with uncertainty: Modeling China’s nuclear survivability. International Security, 44(4), 84–118. https://doi.org/10.1162/isec_a_00376 [Crossref], [Google Scholar]

- Robinson, T., & Gibbons, R. D. (2021). Twenty-five years safer? Assessing the effectiveness of the IAEA’s Model Additional Protocol. Working paper. [Google Scholar]

- Rockwood, L. (2014). The IAEA’s State-Level Concept and the law of unintended consequences. Arms Control Today, 44(7), 25–30. [Google Scholar]

- Rockwood, L. (2017, June 23–24). Opportunities for US/Russian collaboration in strengthening the IAEA’s safeguards system. Paper prepared for the U.S.–Russia Dialogue on Nuclear Issues Meeting on U.S.–Russian Cooperation at Vienna- and Geneva-Based International Organizations, Vienna. [Google Scholar]

- Rublee, M. R. (2009). Nonproliferation norms: Why states choose nuclear restraint. University of Georgia Press. [Google Scholar]

- Sagan, S. D. (1996–1997). Why do states build nuclear weapons? Three models in search of a bomb. International Security, 21(3), 54–86. https://doi.org/10.2307/2539273 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Sechser, T. S., Narang, N., & Talmadge, C. (2019). Emerging technologies and strategic stability in peacetime, crisis, and war. Journal of Strategic Studies, 42(6), 727–735. https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1626725 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Shaker, M. (1980). The Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origins and implementation, 1959–1979. Oceana Publications. [Google Scholar]

- Smetana, M. (2020). Nuclear deviance: Stigma politics and the rules of the nonproliferation game. Springer. [Crossref], [Google Scholar]

- Smetana, M., & O’Mahoney, J. (2022). NPT as an antifragile system: How contestation improves the nonproliferation regime. Contemporary Security Policy. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13523260.2021.1978761 [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Solingen, E. (2007). Nuclear logics: Contrasting paths in East Asia and the Middle East. Princeton University Press. [Google Scholar]

- Tabatabai, A. (2017). Negotiating the “Iran talks” in Tehran: The Iranian drivers that shaped the Joint Comprehensive Plan of Action. The Nonproliferation Review, 24(3–4), 225–242. https://doi.org/10.1080/10736700.2018.1426180 [Taylor & Francis Online], [Google Scholar]

- Tallberg, J. (2002). Paths to compliance: Enforcement, management, and the European Union. International Organization, 56(3), 609–643. https://doi.org/10.1162/002081802760199908 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Tannenwald, N. (2013). Justice and fairness in the nuclear nonproliferation regime. Ethics & International Affairs, 27(3), 299–317. https://doi.org/10.1017/S0892679413000221 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Timerbaev, R. M. (1999). Rossiia i iadernoe nerasprostranenie: 1945–1968 [Russia and nuclear nonproliferation: 1945–1968]. Nauka. [Google Scholar]

- U.S. General Accounting Office. (1980, July 31). Evaluation of US efforts to promote Nuclear Non-Proliferation Treaty. Report to Congress by the Comptroller General to the United States, ID-80-41. [Google Scholar]

- Verdier, D. (2008). Multilateralism, bilateralism, and exclusion in the nuclear proliferation regime. International Organization, 62(3), 439–476. https://doi.org/10.1017/S0020818308080156 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Walker, W. (2000). Nuclear order and disorder. International Affairs, 76(4), 703–724. https://doi.org/10.1111/1468-2346.00160 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Waltz, K. N. (1981). The spread of nuclear weapons: More may be better. The Adelphi Papers, 21(171). https://doi.org/10.1080/05679328108457394 [Google Scholar]

- Young, O. R. (2011). Effectiveness of international environmental regimes: Existing knowledge, cutting-edge themes, and research strategies. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(50), 19853–19860. https://doi.org/10.1073/pnas.1111690108 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]