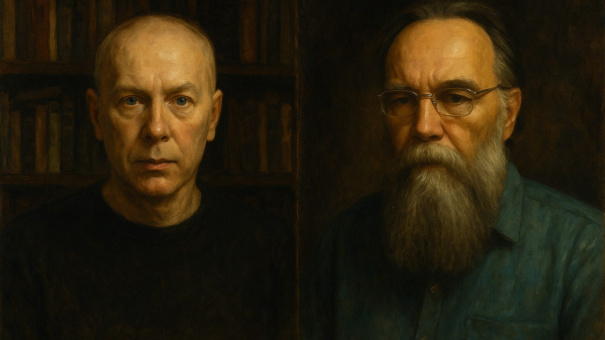

Ник Лэнд и Александр Дугин о либерализме, империи и эсхатоне

Аурон МакИнтайр:

Всем привет! Как у вас дела? Спасибо, что присоединились ко мне сегодня днём. У нас отличный стрим с замечательными гостями, и, думаю, вам он действительно понравится. Мне уже доводилось брать интервью у обоих этих мыслителей — Александра Дугина и Ника Лэнда. Считаю, что оба они являются важными мыслителями нашего времени, одними из немногих, кто занимается по-настоящему интересной философией. Я рад, что они оба согласились принять участие в этой беседе.

Итак, Ник и профессор Дугин, большое спасибо, что пришли.

Ник Лэнд:

Рад быть здесь с вами обоими.

Александр Дугин:

Спасибо. Большое спасибо.

Аурон МакИнтайр:

Совершенно верно. Итак, друзья, сегодня мы погрузимся по-настоящему глубоко — есть огромное количество тем для обсуждения. Думаю, мы поговорим об акселерационизме, ангелах и о возможности либерализма как продолжения англосаксонского способа бытия. Но прежде чем мы перейдём ко всему этому, нужно сказать пару слов о сегодняшнем спонсоре.

Все знают, что обучение в колледже — это серьёзное вложение, поэтому важно тщательно изучить варианты. Вам нужно найти учебное заведение, которое разделяет ваши ценности, но у кого есть время перелопачивать все эти университетские сайты? Так вот, сегодня у меня для вас отличная новость.

Существует бесплатный и простой в использовании ресурс, который сделает всю работу за вас. Он называется ChristianCollegeGuide.com. Это онлайн-каталог более чем 250 христианских колледжей и университетов — единая удобная платформа. ChristianCollegeGuide.com предоставляет основную информацию, такую как уровень приёма, стоимость обучения и академические программы. Но вот что делает этот ресурс по-настоящему особенным: он показывает религиозную направленность вуза, его кампусные правила и духовную жизнь.

Всё, что нужно, чтобы найти колледж, которому можно доверять. Это — окончательный справочник по христианскому высшему образованию. И он абсолютно бесплатный. Поэтому, если вы или кто-то из ваших знакомых задумываетесь о поступлении, заходите на ChristianCollegeGuide.com, создайте бесплатный профиль и начните уже сегодня. Ещё раз: ChristianCollegeGuide.com.

Хорошо, друзья, прежде чем мы начнём, хочу напомнить слушателям, что этот эпизод был записан заранее. Очевидно, что для того чтобы организовать эту беседу буквально по всему миру, пришлось подстроиться под разное время, так что, к сожалению, мы не сможем принять вопросы в конце.

Итак, господа, я постараюсь направлять нашу дискуссию, но, конечно, в первую очередь хочу слышать вас обоих. У меня будут некоторые наводящие вопросы, но не стесняйтесь перебивать, задавать свои вопросы, вступать в диалог. Это ни в коем случае не формальные дебаты, а свободная беседа.

И я начну, пожалуй, с того, что, думаю, является общей точкой согласия и хорошей отправной позицией, чтобы посмотреть, куда разговор нас приведёт.

Оба вы говорили о либерализме как о порождении англосаксонского способа бытия — как об определённой культурной линии, которая со временем превратилась в глобальную идеологию. Для кого-то это может показаться благом, для других — разрушительным процессом.

Итак, давайте начнём с этой базовой идеи.

Господин Лэнд, не могли бы вы немного рассказать о либерализме, его англосаксонских корнях и о том, во что он превратился, когда был вырван из этой конкретной культурной почвы?

Ник Лэнд:

Прежде всего, я хотел бы начать с точки согласия — я считаю, что то, что мы сегодня называем либерализмом, этот глобалистский, универсалистский, моралистический монстр, — безусловно, представляет собой величайшую проблему в мире.

В этом я абсолютно уверен. Но там, где, думаю, у нас может возникнуть расхождение, — это в понимании того, что данный исторический результат не является чем-то, изначально присущим самому либерализму.

Я полагаю, что существует защищаемое понятие либерализма — палеолиберализма, — которое можно определить совершенно иначе, радикально отличным образом от того, чем либерализм стал и что происходило под его именем.

У меня есть целое рассуждение на эту тему, но, пожалуй, я сделаю паузу и, знаете, позволю сначала высказать противоположную позицию.

Аурон МакИнтайр:

Совершенно верно. Итак, господин Дугин, как вы считаете, существует ли такая версия либерализма, которая могла бы быть здоровой — которая могла бы функционировать во благо тех людей, которым изначально предназначалась служить?

Ник Лэнд:

Можно я просто вклинюсь на секунду — хочу уточнить одну вещь: я считаю, что либерализм может быть здоровым только для английского народа. Понимаете, я совершенно не утверждаю, что даже в своём наиболее очищенном, палео-варианте он способен служить основой для какой-то глобальной идеологии.

Это совсем не то, о чём я говорю — скорее наоборот, именно в этом и заключается одно из наших расхождений.

Извините, продолжайте.

Александр Дугин:

Спасибо. Мы могли бы рассмотреть эту тему под разными углами. Прежде всего, я полностью согласен с тем, что либерализм — это англосаксонское явление. Нам нужно сделать своего рода геологию либерализма. Он зародился в Британии — но я вовсе не считаю, что Британия всегда была либеральной.

Был определённый исторический момент, когда британцы, англичане, приняли эту идеологию. Если мы копнём глубже, мы увидим, что у либерализма есть своя генеалогия. Итак, что же такое либерализм?

Либерализм — это отождествление человека с индивидуумом. Это своего рода абсолютный индивидуализм, стремящийся освободить человеческое существо от всякой коллективной идентичности, от личности. Индивидуум противоположен личности.

Индивидуализм — это то, что нельзя разделить ни с кем. Это подлинное ядро индивидуума — ты абсолютно сам по себе и ничем иным не являешься. Ты не разделяешь свою идентичность с классом, сословием, церковью, расой, этносом.

Ты абсолютно и радикально сводишься к тому, что ты есть, и только к этому. Это — освобождение, и в этом смысле индивидуализм и либерализм тесно связаны.

Потому что либерализм — это своего рода проект, исторический проект, сценарий, стратегия освобождения индивидуума от любой коллективной идентичности.

Исторически это началось не у англосаксов. Это началось с номинализма во Франции, у Росцелина; затем — с францисканского ордена в Италии, но затем этот же орден, монашеский орден, принёс номинализм в Англию, где он был воспринят такими мыслителями, как Дунс Скот, Оккам, и самими францисканцами.

Таким образом была подготовлена почва для появления протестантской антропологии, основанной на индивидуальных отношениях человека с Богом. Это был длительный процесс — процесс особого развития западнохристианской теологии, который привёл к этому результату — к либерализму.

Наиболее активной стадией этого развития стала Реформация, Англия времён Реформации.

А после этого, как очень точно описал господин Лэнд в своём блоге, последовала секуляризация протестантизма — кальвинизма, протестантской этики вообще. После этого произошла капиталистическая секуляризация того же индивидуализма: сначала религиозного и теологического, а затем — светского.

Капитализм, как писал Макс Вебер (и, думаю, вы согласитесь), — это применение этой теолого-антропологической модели ко всей системе общества и экономики.

В этом смысле либерализм — феномен преданглосаксонский, потому что до господства эмпирико-номиналистического подхода английская теология была иной. Ансельм Кентерберийский и другие были платониками, аристотеликами разных направлений.

Номинализм же — это нечто совершенно иное. Согласно Платону и Аристотелю, человек — это нечто большее, чем просто индивидуум. Только в индивидуалистской, номиналистской, росцелиново-оккамовской версии человек сводится к индивиду.

Так что начало этому было положено не англосаксами, но именно англосаксонская традиция дала этому пышный расцвет, и это стало частью англосаксонской идентичности, перенесённой впоследствии и на Соединённые Штаты.

Однако со временем это стало глобальной универсальной моделью, сравнительно недавно — ведь континентальные, французско-немецкие традиции сопротивлялись этому вплоть до недавнего времени.

А теперь это стало всемирной нормой. Человек = индивидуум — и это больше не обсуждается.

И когда этот англосаксонский философский концепт стал универсальным, все заложенные в нём противоречия всплыли наружу.

Если мы сравним старую английскую «высокую» версию — этнически ограниченную, элитарную, аристократическую — с нынешним глобалистским, вульгарным, массовым либерализмом, — мы испытаем шок.

Потому что если первое было этнически маркированной, благородной парадигмой, то второе стало глобализированной, массовой карикатурой.

Соединённые Штаты представляют собой терминальную станцию этого процесса. Начиналось всё с чего-то более-менее благородного, интересного, стильного — а закончилось пародией, чем-то отвратительным.

В этом смысле я согласен с господином Лэндом, что у либерализма есть разные фазы, и между ними — глубочайшая пропасть.

Когда английский джентльмен утверждает свою индивидуальность, свою независимость — это одно. Можно найти прекрасные литературные примеры того, как это выглядело. Это было возвышенно, утончённо, эстетично.

Но когда этот принцип распространяется на всех — это пародия, нечто безобразное. Это вызывает чувство стыда, ощущение, что мы имеем дело с чем-то противоположным красоте и достоинству.

Поэтому, будучи локализованным, ограниченным рамками определённой традиции, индивидуалистическое начало может быть даже симпатичным и привлекательным.

Но на глобальном уровне оно выглядит ужасно.

Ник Лэнд:

Да, конечно. Думаю, мы непременно должны перейти к теме глобализации либерализма — ведь именно с этой стороны начинаются все проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня в политике.

Есть два момента, которые я хотел бы отметить в ответ на то, что вы сказали. Первый — очень краткий, но, на мой взгляд, важный. На антропологическом уровне одним из самых убедительных объяснений является работа Эммануэля Тодда о семейных структурах. Он выделяет разные типы семьи и утверждает, что базовые идеологические установки народов вполне объяснимы через их типичную семейную организацию.

Один из его типов — это так называемая «абсолютная нуклеарная семья» (absolute nuclear family). Она очень редка — фактически свойственна только англичанам и голландцам. И, по Тодду, именно с ней культурно связаны либеральные и либертарианские тенденции.

То есть я к тому, что люди действительно разные, и это важно подчеркнуть. Проблема либерализма — изначально английская проблема, которая становится совершенно иной, когда глобализируется, когда навязывается как универсальный шаблон для всех человеческих обществ.

Я не утверждаю, что Эммануэль Тодд — альфа и омега этой темы, но он очень ясно показывает абсурдность глобалистского проекта, согласно которому все народы мира должны строить свою социальную жизнь по образцу англо-голландской семейной структуры. Это предположение, в конечном счёте, нелепое, неустойчивое и саморазрушающееся.

Теперь — второй момент. Индивидуализм, безусловно, является ключевым элементом, но у него есть разные аспекты. И тот аспект, который действительно важен — это теологическая структура палеолиберализма. Здесь я полностью согласен: это явление протестантское.

Я постоянно говорю о англо-протестантской вигской традиции — это и этничность, и религия, и идеология, три аспекта одного и того же явления, просто рассмотренные с разных сторон.

И отсюда, думаю, можно перейти к теме, которая в последнее время стала неожиданно актуальной — это все разговоры о сатанизме. Мне кажется, тут уместно обратиться к тексту, который, как я знаю, очень важен для профессора Дугина, — к «Фаусту» Гёте, часть первая.

Когда Фауст вызывает Мефистофеля и спрашивает: «Кто ты?», тот отвечает:

«Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.»

«Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо...»

Это, по сути, гётовское определение сатанизма. И мне кажется, оно чрезвычайно интересно, если мы хотим понять палеолиберальную структуру мышления.

Её наиболее чистое выражение, пожалуй, можно найти у Бернарда Мандевиля в «Басне о пчёлах». Именно там, в шотландском интеллектуальном окружении, палеолиберализм получает своё завершённое оформление.

Мандевиль оказал огромное влияние на Адама Смита, и если привести короткую цитату из «Богатства народов», Смит пишет:

«Он (индивид) вовсе не намеревается способствовать общественному благу и даже не знает, насколько он способствует ему.

Предпочитая поддержку отечественной промышленности иностранной, он преследует лишь собственную безопасность;

направляя её так, чтобы продукт имел наибольшую ценность, он ищет лишь собственной выгоды.

И, как во многих других случаях, он ведом невидимой рукой, приводящей к цели, которая не входила в его намерения».

И вот это, на мой взгляд, — сущностный идеологический аспект индивидуализма в палеолиберальном понимании.

То есть основное допущение заключается в том, что существует пустая позиция, то, что я называю «Пустой вершиной» (the Empty Summit), — отсутствующий центр общественной морали. И функция этого центра делегируется невидимым рукам.

Я сознательно употребляю множественное число — «руки», потому что это ключевая теологическая, экономическая и даже этническая ось, на которой строится палеолиберализм.

И последствия этого — огромны.

Можно даже сказать, что речь Мефистофеля и утверждение Смита о «невидимой руке» почти идентичны.

Они оба говорят: общее благо не является осознанным намерением индивида, но создаётся некой высшей силой — благодаря тому, что общественная моральная власть сжата и ограничена, сведена к минимуму.

Вот это, на мой взгляд, и есть палеолиберализм.

И, конечно, это ничего общего не имеет с тем, что сегодня называют либерализмом.

Да, думаю, на этом я пока остановлюсь.

Александр Дугин:

Правильно, правильно, очень интересная, очень, очень актуальная мысль. Так что, если мы немного продолжим это сравнение между Фаустом и Мефистофелем и Адамом Смитом, мы увидим своего рода офитское понимание или гностических офитов, которые пересмотрели роль зла в истории.

Так что, история, роль истории в зле была неправильно истолкована согласно гностикам. Так что, оно всегда хотело, оно всегда хотело сделать зло или безразличие к добру. И в то же время, это было своего рода введением тайного пути к добру.

Так что, в этом смысле я полностью согласен с этим. Так что это сравнение абсолютно гениально, я думаю, потому что капитализм в той Шотландии, низкой церкви (англ. Low Church), кальвинистской части протестантизма был чем-то вроде зла по отношению к общему благу сообщества.

Так что это было своего рода нигилистским, нигилистическим отношением, которое в конечном итоге, когда оно было расширено и спроецировано на глобальный уровень, подготовило путь к альтернативным результатам.

Так что, расширение зла индивидуализма, эгоизма, нарциссизма, нигилизма привело к некоторым противоположным выводам. Так что это очень интересно. Так что частично это была мысль Карла Маркса, что чем больше капитализм будет преобладать, тем больше условий для пролетарской революции, для социализма будет подготовлено.

И марксисты, троцкисты прежде всего, критиковали своего рода советскую или китайскую волю остановить это, сказать, что у нас достаточно зла, теперь мы собираемся установить какое-то общее благо на этой подготовленной почве капиталистического, мефистофелевского, демонического расширения.

Так что давайте остановимся здесь и сейчас мы приходим к созданию чего-то действительно, действительно хорошего. И это провалилось в случае Советского Союза, потому что мы пытались сказать достаточно капитализму, но у нас не было достаточно капитализма.

Так что, мы были гораздо более традиционным обществом. Так что, возможно, это была причина, почему мы потерпели неудачу с социалистическим опытом. Но что интересно, так в случае Китая капитализм считался злом, которое могло быть превращено в добро, и из-за культурной, я думаю, идентичности.

Так что китайское общество преуспело в этом. Так что, используя Мефистофеля как своего рода лошадь, чтобы привести к добру и процветанию. Так что, я думаю, но тем не менее, главная идея, что капитализм — это зло и что оно может принести добро, очень, очень важна, я думаю.

Так что мы могли бы интерпретировать это с марксистами или вне марксистов. Мы не обязаны следовать им. Мы могли бы просто указать, что есть логика. Очень, очень близкая, я думаю, к этому.

И, но идея свести либерализм к палеолиберализму и объединить его с этнической англо-саксонской атмосферой, я думаю, что это очень хорошо впишется в многополярный процесс, если английские люди, англичане предпочитают быть такими, это ваше решение, это ваша судьба, это ваша свободная воля строить ваше общество на принципах, которые вы разделяете.

Так что это абсолютно законный случай, я думаю. Другая вещь, если вы заставляете других следовать тому же примеру против их воли, это нечто совершенно иное, я думаю.

И так, возможно, эта идея свести либерализм к его палеоистокам, палеолиберальной форме, могла бы быть очень, очень хорошим принятием в мире, но более эксклюзивный либерализм — это лучше для человечества, я думаю, и лучше для англо-саксов, британского народа тоже.

Это ваша судьба, это ваша культура, это ваш особый ответ на вызов истории, и вы могли бы защищать его, вы могли бы настаивать на этом, но когда он выходит за некоторые нормальные органические естественные пределы, он становится чем-то иным. Это моя точка зрения.

Ник Лэнд:

Конечно, конечно. Я имею в виду, в качестве замечания на полях, я думаю, что китайский случай очень интересен. Потому что у них тоже есть коренная культурная матрица, которая очень комфортна.

Знаете, я имею в виду, что «Пустая Вершина» в китайской культуре ничуть не так ясно и ярко утверждается, как среди англо-саксов, но даосско-легалистская традиция имеет очень сильную жилу этого, знаете, что лучший император невидим для общества. Это очень сильное понятие, и кантонцы, и прибрежные торговые популяции очень сильно имеют это понятие: «Горы высоки, а император далеко».

Я имею в виду, это понятие, что у вас есть своего рода номинальное почтение к центральной власти в огромном масштабе, но её добродетель заключается именно в её почти невидимости — в её отступлении из сферы реального микро-социального взаимодействия, и я думаю, что именно поэтому англы и китайцы на самом деле практически всегда хорошо ладили друг с другом на этом уровне. Я имею в виду, они, вероятно, оба неправильно понимали друг друга в плане мысли, что они на самом деле делят одну и ту же культурную матрицу, это совсем не то, что я предлагаю, но в ней достаточно аналогий, чтобы это позволяло очень продуктивное коммерческое взаимодействие на протяжении истории и, конечно, по сравнению с другими, где очевидно транспортировка англо-стильного индивидуалистического капитализма просто встречала гораздо больше трения и сопротивления, что понятно, от культур,- где это воспринималось как полностью чуждое навязывание.

Александр Дугин:

Я полностью согласен с вашим анализом китайской культуры и с тем, что вы сказали о Пустой Вершине. Это очень важная концепция. Я думаю, что нам нужно понять, что империя, классическая империя, священная империя, точно определялась трансцендентной природой вершины. Так что вершина не заполнена каким-то позитивным смыслом.

Она открыта. Вершина открыта. Это и есть очень, очень, очень естественная священность. То же самое с императором, который высок, который скрыт, который снаружи. Так что то же самое для классической, традиционной философской империи. Империя управляется пустым пространством, Пустой Вершиной. Пустая Вершина — это апофатическая политическая концепция. Вы абсолютно правы в этом.

Так что она должна быть, она должна открытой для духовного влияния, чтобы быть заполненной каким-то сверхчеловеческим присутствием. И это очень функциональные элементы. Так что, и по моему мнению, я сделал свои предложения в своем аккаунте на x.com относительно вашей концепции Собора, и концепции КертисаЯрвина. Так что я думаю, что, возможно, гораздо более правильной концепцией была бы для Соборной Республики.

Республика — это нечто закрытое на вершине. Вершина полностью закрыта. Так что она чисто профанная, ничего священного, никакой открытости к высшему, и только опора на себя в той же имманентной рациональной организации.

Так что всё великое приходит из империи, из политической концепции, социальной, философской концепции с Пустой Вершиной. Это ключевой элемент. И подводя итог, апофатическая вершина, апофатическая голова политической организации делает общество открытым для присутствия трансцендентного влияния.

Это и есть священность. А республика всегда профанна. Так что королевство, монархия, империя могут быть священными. А когда вы выбираете республику, вы закрыты сверху. Так что вы ставите что-то, вы ставите зеркало сверху. Зеркало, которое должно отражать некоторые из этих мейнстримных желаний, всех этих атомистических существ.

Так что это своего рода то, что вы назвали другой очень, очень, очень гениальной концепцией, дегенеративным храповиком. Так что дегенеративный храповик — это именно республика. Так что, потому что республика самозамкнута, она закрыта сверху.

Так что это важно. Так что, когда мы пытаемся спасти государство, политику, мы должны открыть это. Так что мы должны через диктатуру прийти к империи. Перед республикой есть королевство, в римском случае. После республики приходит диктатура, а после этого — империя.

Так что империя — это нечто открытое, как описал это Вергилий. Так что это возвращение к Аполлону, возвращение вертикальной линии, которая должна, и место для этого, которое должно быть сохранено для этого. И, возможно, в раннем протестантизме, предпротестантском регионе Виклифа, например, или немецких мистиках, таких как Мейстер Экхарт, они сохранили это пустое пространство в сердце человеческого сердца, в ядре человеческого сердца.

Так что это пустое пространство, где должен родиться Христос, — это своего рода апофатическая территория, домен. Так что Пустая Вершина, я думаю, это великая концепция. Так что я согласен с этим.

Ник Лэнд:

Я имею в виду, я думал, что людям может понадобиться немного, немного рамок в плане того, что мне кажется, глядя на вашу работу и глядя на эти вопросы, что есть два рода рамок, которые взаимодействуют, и одна фактически вложена в другую, это теологическая рамка и критическая немецкая, особенно критическая философия, и обе они разделяют инсайт, который очень близок.

Я имею в виду, очевидно, в каком-то смысле критическая философия, возможно, можно сказать, фактически секуляризирует этот инсайт, но теологическая основа — это фундаментальная роль атаки на идолопоклонство как фундаментального жеста религиозной традиции.

То есть идол находится на месте божественного, и роль религиозного процесса — это убрать эти идолы.

И вы это, очевидно, правильно понимаете. Я имею в виду, «Сумерки идолов» Ницше, знаете, он всё ещё внутри этой традиции, и это становится критической традицией, где в версии Канта, которая ведёт по главной линии к Хайдеггеру, который, конечно, ключевая фигура для вас, но в исходной формулировке Канта это смешение объекта с условиями объективности.

Так что трансцендентальная философия пытается восстановить условия возможности объективности из идолов объективности, которые были поставлены на их место.

И я думаю, что вы можете видеть, что эти проблемы с этим и его возможности также работают в либеральной традиции, я имею в виду, вероятно, работают везде. И удерживать открытыми Пустые Вершины, сформулировать это так, — это очень похожий жест.

Это убрать идола, который занимает эту позицию, которая должна быть открытой, трансцендентальной, священной позицией, которая на самом деле является общим религиозным направлением общества. Да, я возьму это как полную мысль.

Но нет, извините, я не возьму это как полную мысль. Рискуя немного отклониться, возможно, я могу просто связать это более напрямую с вашей работой в том смысле, что мне кажется, что ваша Четвёртая Политическая Теория в этом в фактически двойном смысле хайдеггерианская. Как она хайдеггерианская, потому что вы много говорите о Хайдеггере, и Хайдеггер — ключ для вас к тому, чтобы фактически организовать, что будет существенно и позитивно Четвёртой Политической Теорией.

Но это также то, что ваша работа структурирована очень похоже на хайдеггеровскую в том смысле, что на самом деле это вопрос. Знаете, структура книги — это вопрос.

И субстантивная работа, которую Хайдеггер делает в плане устранения метафизических онтологий, идолов бытия, и в терминах, которые наиболее интересны для вас, идолов человеческого, вы тоже тратите, знаете, суть книги — это расчистка этих идолов позиции, которая была бы Четвёртой Политической Теорией, и чтобы понять правильно Четвёртую Политическую Теорию, как вопрос бытия для Хайдеггера, — это на самом деле вопрос, поставленный артикулированно вашей книгой, а не что-то, что можно просто понять как ещё одно утверждение на уровне объекта, что вы предлагаете какую-то модель политики в качестве замены этим идолам, которые вы хотите разрушить.

И так, я имею в виду, я предполагаю, что на этом, вы думаете, что это здравый подход к тому, что вы делаете в этой работе, и на этой линии исследования?

Александр Дугин:

Вы уловили самую, самую суть намерения Четвёртой Политической Теории. Это именно так, как они сказали бы, это просто вопрос, это не ответ. Это расчистка, подготовка почвы для чего-то, что придёт. Это концепция открытой вершины. Так что, абсолютно, это ликвидация идолов, модерна, политического модерна, с этим ограниченным либерализмом, коммунизмом или национализмом, и своего рода приглашение поставить вопрос политики в открытую.

Так что, это вопрошание, это не модель.

Так что, когда, например, я говорил с моим другом, очень интересным философом и мыслителем, Аленом де Бенуа в Москве 20 лет назад, может, чуть меньше, 20, что-то вроде того, мы говорили о том, что могло бы заменить основные фигуры классических политических теорий, класс в марксизме, индивид в либерализме и нацию или расу в третьей политической теории. Они, по нашему мнению, идолы.

Так что, они просто нечто, что принимается некритически. Это концепция закрытой вершины. Так что, вы должны делать то из-за класса, вы должны делать то из-за индивида, вы должны делать то из-за нации или расы. И что могло бы заменить это? И мы одновременно пришли к выводу, что мы должны позволить этому субъекту быть чем-то неопределённым, так что чем-то открытым.

И мы согласились с Аленом де Бенуа относительно концепции Dasein, хайдеггеровского ответа. Так что, основная фигура, субъект Четвёртой Политической Теории должен быть Dasein. И это создаёт новую геометрию, новый подход к полю политики.

Так что, мы должны строить институты, экономики, социальные отношения, основываясь на существовании. Существовании до того, как оно формируется как, например, класс или этот вид субъективности или другой класс типа субъекта. Так что, это, но это отсутствие конкретного проекта — это не просто дефект, не просто то, чего нам не хватает или чего недостаёт, это своего рода богатство.

Итак, Четвёртая политическая теория — это теория открытого конца. Это концепция с открытым исходным кодом. Вы можете рационально следовать всем её элементам, потому что она основана на философии, политической философии и истории, и при этом вы можете комбинировать их или пытаться выйти за их пределы, отвечая на этот открытый вопрос так, как вы сами хотите.

Так что, когда я говорил очень интересные элементы с учеником Хайдеггера, профессором Херманном в Фрайбурге. Он был его последним учеником и последователем, и он был главой кафедры феноменологии в Фрайбургском университете. И я сказал ему, он был очень близок к Хайдеггеру, к Херманну, что я думаю, что есть множественность Dasein. Есть не только один Dasein, человеческий Dasein, но есть столько Dasein, сколько цивилизаций, сколько культур.

Он начал думать и сказал, что Хайдеггер бы это отрицал. Так что, для него Dasein был уникальным, и это было отношение к смерти. И я нашёл аргумент. Но если вы рассмотрите, как смерть воспринимается в Японии, в России, в Китае, в западном мире, в исламском мире, в Индии, есть столько разных отношений к смерти.

Это не одно универсальное отношение бытия к не-бытию. Так что это культурно определено, и он сказал, что вы должны обсудить это с Хайдеггером, но это невозможно. Так что, множественность Dasein — это принцип, что мы не должны иметь только одну Четвёртую Политическую Теорию, но столько Четвёртых Политических Теорий, сколько у нас цивилизаций.

Так что, я думаю, что эта множественность встроена в концепцию открытого источника. Это не значит, что я, как русский, знаю, что должно быть размещено на Пустой Вершине. Нет. Но наше понимание отсутствия чего-то на этой Пустой Вершине тоже русское.

Так что, у нас есть наши интуиции, наши предложения, наши приближения к чему-то, что должно быть размещено там. И вы можете иметь совершенно другой ответ на это. Так что, это очень важно принять Четвёртую Политическую Теорию, множественность цивилизационных ответов.

Не навязывать новый идол. Четвёртая Политическая Теория не имеет имени, потому что мы пытаемся избежать создания нового идола вместо капитализма, социализма или национализма. Так что, мы пытаемся расширить поле свободы, я бы сказал.

Ник Лэнд:

Интересно, есть ли у Аурона какие-нибудь вопросы?

Аурон МакИнтайр:

Да, позвольте мне вмешаться и немного упростить вопрос. Итак, господа, я думаю, вы оба в своём роде сказали, что существует версия либерализма, которая может быть ограничена своим этносом, функционировать в рамках палеолиберализма и в итоге быть плодотворной.

Однако мне интересно, насколько это полностью верно, потому что мы говорили о различии между современным глобалистским идеологическим проектом и, скажем, классической империей.

Рим упоминался несколько раз, и с одной стороны, да, конечно, Рим был классической империей в том смысле, что он не мог полностью менять образ жизни, идеологию и религию всех своих народов, и поэтому должен был позволять им действовать по-своему.

Но я задаюсь вопросом: было ли это скорее выбором из-за ограниченных возможностей, а не идеологией? Как известно, они говорили: «Рим создал пустыню и назвал это миром».

То есть римляне знали, что такое навязывать свою волю, свой overcode любому народу.

Вопрос, на мой взгляд, в следующем: был ли либерализм просто идеологией, которая существовала в тот момент, когда появилась способность навязывать себя глобально? Является ли факт того, что англо-либерализм оказался самой успешной идеологией именно в тот период, когда появилась возможность масштабировать и навязать образ жизни всему миру, чисто технологическим совпадением?

Или же в самом либерализме есть что-то внутренне присущее, что заставляет его становиться идолом на вершине «суммита»? Он не имеет выбора — если он расширяется, если он распространяет свой образ жизни, он должен занять именно эту роль?

Или это просто счастливое совпадение: технологии догнали состояние империй того времени?

Ник Лэнд:

Я быстро отвечу на это. Можно выделить два направления, по которым можно двигаться.

Первое и самое основное: модерн, и я имею в виду не то, что у нас сейчас, а скорее палеомодерн — то есть капитализм, технологии, современная наука — я считаю, что они неотделимы даже от палеолиберализма.

В XVII веке либерализм складывался одновременно с зарождением современной науки и развитием капитализма. Конечно, капитализм можно проследить до Венеции, но индустриальный капитализм, я думаю, английский и относится к тому же процессу.

Девиз Королевского общества nullius in verba я бы снова назвал примером Пустой Вершины (Empty Summit). Это, по сути, либеральная социальная технология, которая инициировала современную науку.

В этом смысле я не считаю это совпадением. Я считаю, что здесь действует трагическая необходимость: либеральная формация высвободила огромную силу — техническую, военную, индустриальную — и именно она привела к глобализации. А глобализация, как мы, кажется, все согласны, привела к катастрофическому краху.

То есть здесь есть глубокие силы необходимости.

Второе, очень кратко: я думаю, что есть направления, где палеолиберализм сохраняется, и где на это стоит обратить внимание, — это социальные технологии.

Например, интернет, криптовалюты, искусственный интеллект на основе нейронных сетей с распределёнными вычислениями — всё это технологии, которые я считаю либеральными. Они требуют либерального мышления, связанного с децентрализацией, с концепцией Пустой Вершины.

Без этих вещей, как известно, интернет изначально создавался из военной необходимости: в случае ядерного обмена любой центральный командный узел был бы уничтожен. Нужно было построить систему, внутренне децентрализованную, способную выжить после ядерной атаки. То есть это чисто программный либеральный социальный и технологический проект.

Возможно, я немного отошёл от вашего вопроса во второй части. Но в первой части я бы сказал: да, здесь есть глубокая необходимость в том, как всё это развивалось.

Александр Дугин:

У меня есть несколько замечаний. Если рассмотреть, как велики были технологические достижения в альтернативных идеологических системах, то можно привести пример технологического прорыва в Советском Союзе, основанного на совершенно иных идеологических принципах.

Это было тоталитарное государство, которое заставляло традиционных русских людей, не стремившихся к технологическому прогрессу, работать в рамках этой системы. Это было очень сбалансированное общество без особой воли к доминированию, развитию или открытию нового, но всё это было навязано тоталитарной системой.

И при этом были достигнуты огромные результаты — например, в ракетостроении и космических технологиях, которые мы используем и сейчас. В коммунистическую эпоху мы развивали технологии гораздо активнее, чем за три десятилетия капиталистического либерализма. При этом либерализм принес с собой полное разрушение экономики, а не импульс к созданию чего-то нового.

Всё, что было создано, появилось во времена тоталитарного Советского Союза. Если сравнить это с достижениями технологического прогресса нацистской Германии, то Советский Союз и Запад выглядят весьма скромно по сравнению с огромным и сумасшедшим прорывом немецкой расистской нацистской технологии.

Хотя мы никогда этого не признавали официально, влияние их огромного расширения за 12 лет дало гораздо больший импульс технологическому развитию, чем либералы. Это просто замечание.

Второй момент: мне очень интересна концепция палеомодерности. Есть два способа интерпретировать современность. Возможно, я ошибаюсь, но, господин Лэнд, у вас в философии есть разные фазы. Я изучал ваши тексты и книги.

На первой стадии, если я не ошибаюсь, вы были сторонником новой модерности, ускорения модерности, вплоть до крайнего результата — перехода человечества к гипертехнологическому порядку. Это была концентрация одного импульса, приведшего к логическому и очень последовательному, метафизически красивому завершению — очень впечатляющее видение.

На последней стадии, возможно, я ошибаюсь, вы выступаете за умеренность, то есть за либерализм, связанный с модерностью, считая его правильным, а новое глобалистское развитие — интернационализацию, универсализацию — чрезмерным, некоторой формой греческой hubris, когда выходят за национальные границы.

В вашей ранней философии современность описывалась как проект полной дехуманизации человечества, путь к выходу за пределы Земли, истории, времени, к пугающей перспективе будущего, где человечество и жизнь на Земле заменяются чем-то совершенно иным. Это было очень красиво объяснено.

В этом смысле палеомодерность служила лишь первой стадией того же проекта, и с точки зрения традиционалистов это верно.

Но есть и другой вариант, который, на мой взгляд, близок к движению Make America Great Again (MAGA). Они пытаются отделить палеолиберализм, палеомодерность, палеокапитализм от нео-капитализма, нео-модерности, нео-прогрессивизма.

Обе ваши позиции, на мой взгляд, крайне актуальны и заслуживают внимания.

Ник Лэнд:

О, извините, да, я просто хочу сказать следующее. В той мере, в какой существует это разделение, оно возникает из-за интерференции, потому что модерность для нас одновременно означает очень разные вещи. И под палеомодерностью я пытаюсь держать точно ту же идею, что и в палеолиберализме.

В этом смысле это «Пустая Вершина», это децентрализованные системы, это децентрализованные социальные технологии. А из этого вытекает ускорение. И в этом смысле всё, что сейчас вызывает энтузиазм у акцелерационистов, техно-акцелерационистов, — это то же самое. Например, ИИ ускоряется, блокчейн-технологии ускоряются, интернет, я думаю, ускоряется лишь в том смысле, что переходит в эти технологии.

И это потому, что он всё ещё по сути основан на модели децентрализованных систем, без авторитарного overcoding со стороны какой-либо высшей инстанции. На этом уровне я совсем не стал сторонником умеренности.

Просто есть множество других аспектов того, что мы называем модерностью — и именно их вы, вероятно, имеете в виду, когда говорите о модерности — которые, на мой взгляд, вообще не либеральны, кроме как в виде «кожаного костюма». Речь о гипертрофии государства, о гипертрофии бюрократии в её финальных фазах, о всей этой «woke» безумине — это культурно разрушительный процесс, который когда-либо происходил в нашей истории.

И если под модерностью подразумевается именно это, тогда речь идёт не просто о замедлении процесса, а о том, чтобы полностью сойти с этого поезда.

Да, извините, что перебиваю.

Александр Дугин:

Нет, большое спасибо. Но, кажется, вы интерпретируете себя исходя из состояния настоящего момента. То есть поздний Ник Лэнд интерпретирует раннего Ника Лэнда с позиции позднего Ника Лэнда. Большое спасибо за это — это очень важно. И я думаю, что на первой и последней стадии вы всегда крайне уместны.

Мы можем начать с одного пункта, а к другому вернуться позже, чтобы обсудить ваши мысли. Я думаю, что первая стадия, которую я изучал в вашей книге Fanged Noumena, была для меня по-настоящему потрясающей. Это был своего рода глобальное подтверждение традиционалистской, ганзейской, эволианской, хайдеггеровской концепции того, как заканчивается мир.

Технологическое развитие, эта освобождающая сила от человеческого присутствия, от Dasein, и переход к искусственному интеллекту, к полностью технологическим структурам, к освобождению ядра Земли с целью положить конец жизни на планете — всё это именно то, как мы, традиционалисты, интерпретируем волю или саму сущность модерна. Модерн для нас традиционно — это антихрист.

Ранее вы были крайне смелым; вас мы считали (простите за выражение) самым смелым, самым ярким и последовательным философом, который не колебался показать полную картину происходящего.

Модерность интерпретировалась как воля богов-идолов Лавкрафта, Старших Богов, своего рода особый странный аттрактор, находящийся вне концептуального бытия гуманистической культуры, притягивающий человечество к постчеловеческому, постисторическому полю.

Это описание было фантастически разработано Резой Негарестани, и что-то очень похожее можно найти у Квентина Мейяссу и Гарманна. Это подтверждало самые радикальные предположения и интуиции радикальных традиционалистов.

Но теперь вы скорее разделяете умеренную, консервативную, мультиполярную позицию относительно происходящего. И это заслуживает большого уважения. Это гораздо ближе к нашей позиции, хотя я всё же ощущаю разницу.

Есть ранний Витгенштейн и поздний Витгенштейн — совершенно противоположные. Есть Лотреамон Chant de Maldoror и Лотреамон Poésies.

Зная мировую философию и культуру, мы должны быть к этому привычны — это не что-то новое. Но в вашем мнении есть очень важное и интересное изменение, которое я с большим удовольствием и интересом обнаруживаю прямо сейчас в этом онлайн-диалоге.

Аурон МакИнтайр:

Хорошо, господа. Есть ещё несколько тем, которые, как я думаю, Ник уже обозначил. Мы уже обсудили либерализм, этнические и социальные различия, а также универсальный гуманизм. Вы также затрагивали возможность погружения в природу времени или ангелов. Обе темы довольно абстрактные, поэтому, думаю, я просто дам вам слово, чтобы вы обозначили, какой аспект из этих тем хотели бы исследовать.

Господин Лэнд?

Ник Лэнд:

На самом деле, если можно, я хотел бы внести одно уточнение, которое, возможно, будет переходным моментом. И, кстати, я заметил, что мы на самом деле не сильно спорили друг с другом, так что, может быть, есть что-то, что вызвало бы больше споров.

Одним из моментов, с которым у меня возникают наибольшие проблемы в вашем анализе модерности и либерализма, является ваше отождествление того, что вы называете картезианским субъектом. Потому что, на мой взгляд, палеолиберальный, англо-субъект почти противоположен картезианскому субъекту.

Например, если взять ИИ, топ-даун модели искусственного интеллекта, Марвин Мински и все эти ребята — это было контролируемое, картезианское. А модель машинного обучения, я бы почти сказал, либеральная, децентрализованная.

Картезианская модель — французская, картезианское социальное проектирование снова топ-даун, это совершенно не Пустая Вершина. Поэтому я очень осторожен в принятии вашего описания как точного указания на проблему субъекта.

Мне кажется, что, возможно, доминирующий субъект глобальной либеральной гегемонии стал более картезианским — это крайне вероятно.

Но в сущности, либеральная тенденция, приведшая нас к современному состоянию, была в конкуренции с картезианской моделью субъектности и, по крайней мере в своих собственных представлениях, победила эту картезианскую модель.

Александр Дугин:

Если рассматривать, например, шотландскую традицию Рейда, Фергюсона или Юма, то там была рациональность, индивидуалистическая рациональность, но это была рациональность здравого смысла. То есть разум, общий разум — это не что-то полностью индивидуальное, он должен соответствовать чему-то общему.

На мой взгляд, есть две подхода. Первый — универсалистский, французский, континентальный рационализм. Второй — более индивидуалистический подход шотландского и британского индивидуализма, но, по моему мнению, они более или менее сходятся, потому что должно существовать что-то общее, или это можно вывести, начиная с собственной индивидуальной позиции, как концепция common sense у Адама Фергюсона и Отцов-основателей США. Это — плюралистическое понимание чего-то общего, чего-то универсального.

То есть вы можете конструировать что-то общее, начиная с разных, иногда расходящихся точек зрения, или навязывать это как картезианский субъект, строго сверху вниз, как во французской традиции. С этим я согласен.

Но, на мой взгляд, проблема в картезианском субъекте в том, что он закрыт сверху, и когда вы пытаетесь улучшить ситуацию, привлекая множественность субъектов, чтобы они претендовали на что-то общее, вы всё равно сталкиваетесь с той же республиканской логикой.

Чтобы решить проблему открытости, нужно начать с понимания человека и открыть рациональность чему-то, что превосходит рациональность, не через дедукцию или индукцию. В обоих случаях — будь то строгий картезианский субъект или подход «common sense» — мы всё равно обречены на ограниченную территорию.

Нужно открыть человеческое, найти способ, чтобы рациональность вела к прерaциональной реальности. Этот рациональный элемент, который феноменологи, Брентано называли активным интеллектом и деятельным разумом, не является рациональным в узком смысле, он прерaционален внутри нас.

Это и есть открытость, апофатическое измерение, которое нельзя свести ни к уникальному картезианскому рациональному содержанию, ни к множеству субъективных индивидуалистических рациональностей, как в шотландской версии.

На мой взгляд, эту проблему можно решить открытием человеческого разума чему-то большему, чем человек и разум. Это создаст реальное измерение свободы и откроет совершенно другой подход к организации общества. И это будет открытая вершина, но в ином понимании.

Так что я согласен: картезианский субъект в своём строгом и узком понимании ближе к континентальной философии. Но, по моему мнению, индивидуалистическая множественность разумов проблему не решает — вот моё мнение.

Ник Лэнд:

Так, возможно, нам стоит перейти к эскатону, если это можно сделать без слишком огромного скачка. Да, конечно, продолжайте. Я часто оказываюсь в таких ситуациях, когда хочется вовлечься в чрезвычайно детальное обсуждение времени.

И я не совсем уверен, как мы себя позиционируем в отношении времени, но, думаю, здесь открывается много возможностей.

Если я снова начну с критической позиции, с которой, думаю, мы могли бы довольно быстро найти согласие, то это будет следующее: будь то библейская рамка, или рамка критической философии, мы в обоих случаях приходим к критике стандартной, здраворазумной модели прогрессивной темпоральности.

И всё, что следует из этого, касается наших представлений о действии, о историческом процессе, о внешнем мире и о том, насколько реально глубинные влияния воздействуют на исторический процесс.

Например, у Канта время — это условие возможности объективности, и это, пожалуй, самая интересная и сложная идея. И если воспринимать время как объект, это уже пре-критическая метафизическая ошибка. Это, очевидно, ведёт к Хайдеггеру: бытие во времени так называется, потому что это сведение проблемы трансцендентальной философии к её базовым элементам.

С другой стороны, в библейском контексте мы имеем дело с тем, что можно назвать провиденциальной историей, то есть доверием к плану, временем, организованным эскатоном. Здесь идея обычного человеческого действия как фактора, который прямо влияет на причинный процесс из настоящего в будущее и таким образом определяет, каким будет будущее, — это теологически и критически нарушает оба этих подхода.

Итак, многие из этих идей очень релевантны нашим обсуждениям истории, того, что происходит в истории. Нельзя просто сказать, что в определённый момент истории были допущены ошибки, приведшие к плохим событиям. Конечно, в этом есть элемент неизбежности, но это не может быть всей историей, потому что это — скорее секулярная история, которая не согласуется с любой сложной концепцией времени.

Для меня это, пожалуй, введение в возможную фазу нашего разговора.

Александр Дугин:

Прежде всего, хочу сказать, что я посвятил проблеме времени 47 лекций и два тома, которые скоро будут опубликованы, и поэтому размышлял об этом долгие годы, как и вы.

Прежде всего, исходя из моего исследования метафизики времени, я пришёл к выводу, что существует множество типов времени.

То есть существует не одно время. Есть христианское время, есть библейское время, есть иранское время, современное время, историческое время, ньютоновское абсолютное время, которое не имеет никакого отношения к прогрессу, оно гораздо более энтропийное.

Ньютоновское физическое время было объединено с теорией эволюции и идеями Бергсона — они их совместили. Но изначально ньютоновское время не предполагает улучшения качества или условий; это просто продолжение механических законов.

В современной науке, в классической физике, существует одно время — ньютоновское. На социальном уровне, в модерности, время совершенно другое. В истории до этого, в христианском Средневековье, время тоже было другим. Таким образом, существует множественность времён, и прежде всего есть время с вечностью, как у Платона и Аристотеля.

Время — это движение вокруг центра вечности; есть вращение снаружи, и это совершенно другое время. Оно лишь отражает вечность и не имеет особого содержания. Истории нет, это просто повторение одного и того же, как в индийской концепции. Существуют цивилизации без времени. Время зависит от цивилизации.

То, с чем мы имеем дело, — это своего рода иранское, зороастрийское время, где есть линия, процесс. В зороастрийской традиции это объясняется существованием абсолютного зла и абсолютного добра. И только существование абсолютного зла делает историю значимой. Без этого это была бы просто игра. Но если есть настоящая борьба — кто победит: бог зла или бог добра? — тогда история приобретает смысл.

Христианство восприняло эту концепцию, возможно, после вавилонского и поствавилонского иудаизма, как подготовку к христианству. Мы, христиане, унаследовали зороастрийское историческое время с открытыми концами, идущим сверху вниз.

Это нисходящее время, время от рая к аду. В этом контексте недавно мы обнаружили у вас, мистер Лэнд, концепцию «дегеративного храпового механизма» (degenerative ratchet). В линейном времени с точки зрения демона или зла существует что-то вроде дегеративного механизма, который невозможно обратить. Невозможно вернуть традицию, потому что движение только вниз.

Это своего рода притяжение полюса Антихриста в истории, но конец этого дегеративного механизма, как вы также отметили, невозможен при обратном движении, потому что нет пути назад. Это линейное, метафизическое время, оно очень важно, но его нельзя перевернуть.

Но мы можем сказать «нет» этому процессу, этой модерности, этой траектории, этой ориентации. Мы можем приложить усилия, чтобы отрицать логику этого одностороннего движения, — это и есть духовная, эсхатологическая революция.

И когда мы говорим об эскатоне, мы приближаемся к моменту, когда результаты негативных элементов истории собираются вместе. Мы приближаемся к абсолютной ночи, полуночи. Хайдеггер очень внимательно относился к этому: он говорил, что мы уже находимся в полуночи. Или нет, ещё нет. Есть некая минимальная дистанция, которая нас ещё разделяет.

Эскатон как раз и отражает это: внутри него время никогда не заканчивается, если находишься в полной солидарности с нисходящим временем — это вечность ада. Мы движемся вниз, вниз, вниз, и этого нет конца.

Но если мы скажем «стоп», то есть достигнем предела, тогда это и есть полуночный момент. Это вопрос того, считаем ли мы текущую ситуацию уже достигшей или ещё нет. Эскатон — это метафизическое суждение, а не объективный элемент исторического времени.

Если мы скажем «ещё нет», что ещё нужно исследовать, какие технологии или аспекты культуры нужно развить, значит движение продолжается. Это не зависит от объективной структуры времени, а от того, как мы интерпретируем момент Эскатона.

Вот моя концепция, я попытался её объяснить.

Ник Лэнд:

Я имею в виду, очевидно, то, как вы об этом говорите, подтверждает факт того, что вопрос о действии (agency) и философия времени полностью взаимосвязаны — если вы серьёзно обсуждаете одно, вы неизбежно переходите к другому.

И поэтому меня несколько интересует следующий момент: когда вы говорите «мы говорим нет», очевидно, существует такое прочтение этого утверждения, которое представляло бы собой, знаете ли, самый идолопоклоннический вариант гуманистической субъективности и наименее устойчивое понимание прогрессивного времени, где время движется вперёд, мы движем его вперёд, и то, как оно движется вперёд, в некотором фундаментальном смысле является нашим решением, а никакая историческая структура не организует эти решения каким-либо образом.

Мне кажется, что, поскольку я знаю, что вы апеллируете к языку эсхатологии, и я предполагаю, что при этом вы имеете в виду всю теологическую структуру времени, связывающую время с вечностью через эсхатон и усложняющую вопрос действия через провидение и ангелов.

Так что, собственно, что я пытаюсь сказать: разве вас немного не беспокоит, что такое решительное («decisionistic») утверждение может быть сильно неправильно понято и опуститься ниже уровня критической трансцендентальной философии или библейской рамки, к которой, как я понимаю, вы хотите апеллировать?

Александр Дугин:

Спасибо. Когда я говорю о решении, решение — это решение. Я не полагаюсь на способность человека полностью избавиться от влияния или самостоятельно определить логику истории. Есть нечто гораздо большее, чем мы.

Но я считаю, что проблема времени также связана с так называемыми «вмешивающимися временами», существующими в нашем сердце. Каждый момент мы можем пойти тем или иным путем внутри себя, а не на поверхности нашего существования.

Внутри нас есть два времени: время ангелов и время истории, время этого «дегенеративного храпа» (degenerative ratchet). Быть человеком, на мой взгляд, означает быть абсолютно свободным. Мы свободны, как Бог, но мы не всемогущи, как Бог; мы свободны точно на том же уровне, что и Он.

Бог, который создаёт всё, мог бы делать всё, что хочет. Мы же не можем делать всё, что хотим. Мы не всемогущи, но мы свободны. Свобода — это своего рода божественный элемент в нас.

Мы можем быть солидарны с течением времени, и оно идёт в одном направлении, а можем идти в другом, так что каждый момент мы можем попасть в реку, которая ведёт нас к другому океану, к другому морю. Это решение влияет на нас, но оно также может влиять на всю онтологию.

Помимо или вне этого «дегенеративного храпа», который идёт только вниз, мы можем выбрать путь, чтобы не быть солидарными с ним. И в этом есть онтологическая возможность, потому что истинная природа времени не совпадает с научным, сложным, капиталистическим, модернистским, технологическим, линейным временем.

Существует измерение вечности, внедрённое во время. Его очень трудно открыть, очень трудно найти, но оно существует. Оно скрыто, оно не отсутствует. А видение или ощущение отсутствия — это просто покров.

Если мы обнаружим этот вход в нашем сердце, мы сможем найти путь, доступ к другому времени, аутентичному времени — времени, связанному с вечностью, ангельскому времени. И это время находится в радикальном противоречии с временем, в котором мы живём.

Это своего рода революционное время, время духовного преображения. И это не мистический опыт, не индивидуальный или субъективный. Это нечто критическое. И я думаю, когда Хайдеггер говорил о времени как о будущем, согласно ему, время идёт из будущего в прошлое, а не из прошлого в будущее.

В «Бытии и времени» он оперирует совершенно иной концепцией — время идёт из будущего в прошлое. Так же, как у Аристотеля: энтелехия, принятие телеологической цели внутри себя — именно это даёт совершенно иную патологическую перспективу для истории бытия.

Мы привлечены обоими полюсами: полюсом гибели, негативного демонического времени — так я интерпретирую ваш «дегенеративный храп» или конец истории по Гуэнону, или «царство количества» у Гуэнона. Это полюс притяжения субчеловеческий, субинфракорпореальный. Есть одна сторона, и мы идём именно туда — добро пожаловать в ад, мы уже там.

И есть другой поток, другое направление внутри времени. И внутри того же самого времени мы можем его уловить в момент. Это совершенно другая история. Мы меняем направление истории не субъективно, а в целом, интегрально. Это связано с тем, к чему мы тянемся в будущем — это концепция Хайдеггера.

Согласно Хайдеггеру, есть Ereignis — Событие. Если мы привлечены к Событию, мы боремся в том же лагере, что и ангелы, за конец времени, потому что это борьба за конец времени. Существуют две противоположные интерпретации конца времени.

Мы всё равно к нему приближаемся, но интерпретации различаются: момент общий, но понимания противоположны. Так что быть на стороне ангелов, а не на стороне демонов в момент Страшного суда — это зависит от нашей свободной воли, нашей свободы.

Ник Лэнд:

Я имею в виду, всё это очень интересно. Я не на сто процентов уверен, что полностью понимаю всё, о чём вы говорите. Там определённо… Есть множество разных элементов в ваших словах, которые, как мне кажется, стоило бы тщательно разобрать.

На одном уровне есть вопрос о множественности времён, который, как мне кажется, в определённом смысле является переосмыслением множественности Dasein. Для Хайдеггера, если говорить крайне упрощённо, Dasein по сути — это время. И если вы плюрализуете Daseins, вы плюрализуете временности, и это очень интересный и убедительный ход.

Думая о том, каковы могут быть последствия этого, всё довольно сложно. И затем возникает другой вопрос, который, когда я пытался составить заметки для всей этой дискуссии, появлялся во многих формах: это метафизическое противоречие, напряжение, парадокс нашей религиозной традиции. Он крайне актуален для обсуждаемого нами материала. Суть его заключается в том, какой язык мы выбираем — либертарианство в теологическом смысле, метафизическая свобода, свободная воля, воля, и с другой стороны — необходимость, Ананке, судьба, фатум.

Мне кажется, что эта проблема… сложно подобрать точное слово… это не просто парадокс. Дело не в том, что одна сторона (необходимость) права, а другая (либертарианство) — нет. И это не просто парадокс в обычном смысле; это некая движущая сила. Факт, что у нас есть история, история религии и история в целом, обусловлен тем, что попытка понять отношение свободы и необходимости неразрешима на данный момент с любой стороны, и её нельзя просто отвергнуть как принципиально нерешаемую проблему без какой-либо динамической силы. В некотором смысле это двигатель религиозного обновления и движения истории.

Очень печально, что секулярная современность, вероятно, во многом, так жалко потерпела неудачу в поддержании этого напряжения. В сущности, она просто решила создать полную систему мистерианизма и полную систему метафизической свободы и обращаться с ними так, будто никакого противоречия между ними нет, никаких проблем.

Если говорить о физике, вы — нециалист (necessitarian). Если говорить о экономике, стимулах и прочем — вы волюнтарист, либертариан. И эти две совершенно несовместимые рамки функционируют одновременно. И думают, что, будучи в состоянии постоянного экстремального противоречия, которое даже не исследуется, они как будто достигли прогресса по сравнению со Средневековьем. Это крайне странно.

Итак, когда вы говорите о свободе, о крайней свободе, которая является свободой Бога без всемогущества Бога, я вижу, что вы соотносите себя с этой проблемой.

Я бы сказал, что это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, есть свобода, а с другой — необходимость. Если утверждение о свободе таково, что оно, по сути, может подавлять вопрос необходимости — в теологических терминах, подавлять Провидение, Эсхатон, в зависимости от построения аргумента — всеведение Бога, то это не будет устойчивым.

Это слишком радикальное или одностороннее утверждение, которое требует балансировки, балансировки внутри динамического парадокса, внутри тайны, чтобы учесть другую сторону уравнения.

Александр Дугин:

Очень интересно. Проблема, как мне кажется, в том, где именно мы располагаем точку свободы. Если мы считаем, что она находится в обычном субъекте, в человеческом субъекте, то никакой свободы там нет, потому что он полностью контролируется, форматируется как жёсткий диск, он просто запрограммирован.

Обычный человек — это просто программа внутри операционной системы, ничего больше. Вот в чём судьба — обновление этой операционной системы. И эту линию можно проследить через историю.

Но чтобы определить, где же находится свобода, я много лет назад разработал концепцию радикального субъекта — возможно, вы с ней знакомы. Это нечто, что проявляется, когда все формы человеческой субъективности удалены. Когда человек становится абсолютным рабом, просто алгоритмом.

То есть, когда всё внутри нас — разум, психология, тело — полностью контролируется какой-то внешней силой: обществом, государством, церковью, республикой и так далее. И когда у тебя возникает иллюзия свободы, на самом деле она ещё не реализована. Нужно пройти через экстремальный опыт того, что у тебя вообще ничего нет. Например, как в тоталитарной системе. Мы пережили это в советское время, а сегодня что-то очень подобное происходит в условиях современной либеральной диктатуры.

Тебе не разрешают думать иначе, чем положено. Это своего рода экспроприация твоего внутреннего «я». Внутри тебя ничего нет. Всё диктуется политкорректностью, культурой отмены. Твоя субъективность полностью отменена и выдается обратно после определённого процесса очищения.

Мы прошли через это. Именно поэтому я могу так спокойно говорить об этом: мы пережили тоталитарный опыт Советского Союза, теперь повторяем его в условиях либерального времени.

Но что важно? Когда внутри тебя ничего нет — когда тоталитарное государство очистило всё — рано или поздно (а может и нет) можно прийти к какому-то ядру внутри человеческого существа, абсолютно независимому от всего внешнего.

Это, возможно, внутреннее «я» индийской традиции, может быть дух времени у Хайдеггера, активный интеллект у Мейстера Экхарта, Дитриха фон Фрейберга — но это что-то более внутреннее, глубинное. Душа имеет свои сферы, круги. И есть внутренний круг всех кругов. Всё остальное экспроприировано, остаётся только ядро.

Это ядро — источник свободы. Это апофатический центр человека, что-то дорациональное.

Вот это я называю радикальным субъектом. Решение о точке свободы внутри нас: всё остальное внутри нас контролируется, программируется, манипулируется, кроме этого момента.

Если мы откроем этот элемент, мы узнаем причину настоящей свободы. Это не про человека в обычном смысле, это что-то гораздо более радикальное, гораздо более внутреннее, чем человеческое. Не снаружи, а внутри нас.

Это важно. Трудно объяснить словами, но если мы начнём строить концепцию того, как вечность возможна внутри времени, которое уничтожает всё, кроме самой себя, — тогда мы сможем думать об Эсхатоне в контексте и в отношении этого критического субъекта.

Аурон МакИнтайр:

Ну да, очевидно, мы могли бы продолжать этот разговор очень долго. Мы не обсудили заранее, сколько всё это займёт, так что если кому-то из вас нужно будет уйти или время поджимает — просто дайте знать. Но я хотел бы задать вам обоим вопрос, потому что недавно в последнем выпуске передачи Такера Карлсона речь шла об искусственном интеллекте и о том, является ли он сам по себе сатанинским. И мистер Лэнд там играл довольно заметную роль, мистер Дугин также упоминался.

Поэтому я не могу не спросить вас о том, как вас там изобразили. Не уверен, видели ли вы этот эпизод или нет. Но, думаю, общий намёк, особенно в отношении мистера Лэнда со стороны приглашённого гостя, состоял в том, что, в конечном счёте, ваша деятельность носит люциферианский характер. Фактически, вас назвали люциферианским теофизиком — то есть, по сути, вы как бы на стороне змея из райского сада.

И, в конечном счёте, предполагалось, что вы пытаетесь вступить в общение со злом или с Сатаной на каком-то уровне — через исследования нумерологии, каббалы и подобных вещей. Не уверен, что вы бы сами так это описали, но, конечно, вы в какой-то степени признаёте, что то, чем вы занимались в CCRU, было попыткой установить контакт с внешним — через нумерологию, чтобы получить некоторое понимание этого.

Так вот, как бы вы ответили на подобные интерпретации вашей работы и того, чем вы занимались в CCRU?

Ник Лэнд:

Ну, знаете, причина, по которой я почти начал всё это с цитаты из Фауста, в том, что, по-моему, именно она прекрасно задаёт рамку этого вопроса. Я имею в виду, что Сэмюэл Джонсон когда-то сказал: «первым вигом был дьявол». И, думаю, Гёте, в сущности, говорит то же самое.

И я думаю, у вигов есть своя аргументация. В англо-протестантской вигской традиции всегда существовали сложные отношения с тем, что, если выражаться совсем грубо, можно назвать сатанизмом.

Уильям Блейк, например, знаменитым образом сказал о Мильтоне — который, я думаю, здесь является ключевой фигурой, — что «он был на стороне дьявола, сам того не зная». И это потому, что Мильтон исследует именно те вопросы, о которых мы только что говорили — особенно недавно: о соотношении между свободой и необходимостью, или, как я бы выразился, о провиденциальной функции бунта.

Если говорить в библейском языке, как делал Мильтон, то вся конфигурация Потерянного рая — история вкушения плодов с древа познания, роль Сатаны в этом, война на небесах, приведшая к его стратегии в саду, — всё это представляет собой вопрос: входит ли всё это в промыслительный план, или нет?

И я думаю, что грубая, «упрощённая» христианская позиция неявно утверждает, что нет — не входит. То есть, мол, ничего этого не должно было случиться: не должно было быть войны на небесах, не должно было быть вкушения плодов, и, следовательно, не должно было быть самой истории. Всё это — просто ошибка.

Но, как мне кажется, более серьёзный библейский ответ заключается в другом: а что вообще значит «ошибка»? Ведь в рамках этой схемы просто не существует уровня, на котором подобная ошибка могла бы произойти. Вся структура мироздания не может быть «сбита с курса» человеческим действием во времени.

Иначе говоря (если использовать более ортодоксальный язык, хотя я сам, возможно, за него не пошёл бы на костёр), — сама идея, что Божий замысел может быть нарушен тем, что некая женщина поддалась на уговоры змея и вкусила плод, — если это не ересь, тогда, честно говоря, нечто глубоко испорчено в самом сердце вашего религиозного мышления.

Это чрезвычайно слабое, жалкое и, можно сказать, жертвенное представление о божестве — представление о Боге, которого можно выбить из равновесия человеческим поступком. Это, как сказал бы Такер Карлсон, дисквалифицирующая идея. Я не могу достаточно сильно подчеркнуть, насколько дисквалифицирующей она является, на мой взгляд.

Такова, в общем, моя позиция. И я думаю, что этот вопрос — движущая сила самой религии. Притворяться, будто он решён на каком-то уровне, позволяющем просто объявить подобную позицию «сатанинской» или «еретической» в упрощённом библейском смысле, — значит совершенно неправильно понимать проблему. Это слишком грубо, слишком антропоморфно, и в итоге сводится к идолопоклонству — к представлению о божестве как о каком-то клоуне, которого может сбить с пути человеческое действие во времени. Это просто не может быть истиной.

Орон Макинтайр:

Но разве не так — я бы сказал вот что, — что даже в рамках вашего понимания всё-таки есть разница между тем, чтобы признать: да, это действительно часть Божьего замысла, это действительно предопределено, это входит в провиденциальный план — и тем, чтобы встать на его сторону.

То есть, одно дело — осознать, что это происходит по воле Бога, что это включено в его замысел; а другое — сказать: «Я буду этому содействовать. Я буду искать с этим контакт, я попытаюсь это призвать, понять, исследовать, поддержать именно этот путь».

Понимаете, эти вещи могут существовать одновременно: что-то действительно может быть запущено Божественной волей и быть частью Провидения, — но это ведь не означает, что вы обязаны встать на его сторону. Вот, собственно, что я хотел сказать.

Ник Лэнд:

Ну, не знаю… Это зависит от того, что именно вы подразумеваете под «встать на чью-то сторону». С моей точки зрения, я — на стороне Плана. Я — на стороне Истории. Я — на стороне того, что…

Орон Макинтайр:

Первоначального Плана, которому нужно доверять, да?

Орон Макинтайр:

Это чистое «доверяй плану»-поведение. И, честно говоря, всё это очень близко к оккультному. Ну то есть — зачем вы вообще стали бы вступать в контакт с настолько сомнительными сущностями? Всё это ведь из той же серии — «доверяй плану».

Ник Лэнд:

Понимаете, я — крайне ограниченное, конечное существо внутри истории. И я, если честно, не думаю, что нахожусь в подходящей позиции, чтобы устраивать «кэнсел-культуру» в отношении ангельской сферы. Это было бы просто смешно.

Понимаете, если нечто ведёт вас глубже в сам процесс — в самый глубокий уровень того процесса, частью которого вы являетесь, ради которого вы вообще здесь, ради которого вы живы в этой реальности, — то не хотеть идти глубже в это кажется мне странным.

Так что да, я понимаю, что, если говорить самыми грубыми словами, это можно назвать сатанизмом. Но я абсолютно не думаю, что это действительно сатанизм. Это вовсе не предпочтение неповиновения Божественному замыслу на земле. Совсем наоборот.

Это попытка настроиться самым глубоким образом на глубочайший уровень Божественного замысла. И, знаете, называть это сатанизмом — просто бесполезно. Но здесь есть и более глубокие уровни, потому что, я думаю, что и это — тоже провиденциально.

Это тоже часть Провидения. Это объясняет, почему есть тайна, почему существуют вещи, не предназначенные для всех, почему есть двери с предупреждениями, почему существует оккультное. Оккультное — часть Плана, это очевидно. Если бы все должны были находиться в состоянии совершенного просветления относительно того, что происходит в истории, они бы уже были в нём.

Так что сам факт, что люди — каждый по-своему — блуждают во тьме и пытаются, как могут, настроиться на то, что им кажется правильным, — это тоже часть процесса.

Так что, понимаете, я не говорю, что странно, когда люди так говорят, или что они неправы. Просто если смотреть в большом масштабе — конечно, всё должно быть именно так.

Профессор Дугин, хотите ответить?

Александр Дугин:

О, интересно. Знаете, в XIX веке в Англии существовали две школы поэзии — Байрона и «озёрная школа» Вордсворта. И когда представители озёрной школы обвинили Байрона в сатанизме, в том, что он «на стороне зла», Байрон ответил Вордсворту примерно так: «Если бы ты был на моём месте, если бы пережил хоть что-то, хотя бы отдалённо похожее на то, что испытал я, — тогда я мог бы говорить с тобой о Сатане и о Боге. Но поскольку ты рассуждаешь о таких вещах на безопасной дистанции, мне не о чем с тобой говорить».

Есть люди глубины, люди внутреннего ядра реальности, которые переживают такие вещи, что их нельзя оценивать и обозначать упрощёнными терминами. Это и есть моя позиция. Поэтому я считаю, что обвинения, прозвучавшие в интервью с Такером Карлсоном, были очень забавны, смешны.

И я задавался вопросом — кто вообще был тот человек, появившийся у Карлсона? Он несколько раз повторял: «Я показывал это в своём шоу», — я пытался найти какие-то следы этого человека в интернете — и не нашёл ничего. Возможно, это создание искусственного интеллекта, как предположил мистер Лэнд перед нашей встречей.

Так что нам не следует отвечать «Гроку» — пусть Грок отвечает нам, а не наоборот. Это ведь собирательный персонаж, комбинация разных элементов, сведённых в одном образе, — и всё это выглядит нелепо. Но есть проблема по-настоящему серьёзная — это Антихрист. Я думаю, что речь идёт об эсхатоне, и это серьёзно. Сатана — это серьёзно. Логика истории, модерн, радикальное Просвещение, тёмное Просвещение, онтология искусственного интеллекта — всё это серьёзно.

И мы должны рассматривать эту онтологию не только с точки зрения модерна, но и включить возможность герменевтической, духовной интерпретации — со стороны православных, христианских людей.

Это предполагает очень важный момент. Мы прекрасно знаем, как модерн оценивает традицию: как «предмодерн», как нечто неразвитое, приблизительное, как «тёмные века». Тёмные века — и Просвещение, которое «всё осветило».

Но мы забываем, что существует и альтернативное видение модерна — глазами традиции. И если мы сравним все основные принципы модерна, современного Запада — в науке, культуре, политике — мы увидим Антихриста. Антихрист — не сегодняшнее явление, не нечто новое.

Он длится уже почти пять столетий. Мы живём в антихристианской реальности, начиная с палеомодерна — с разрушения традиционного общества, традиционных основ. Мы уже очень давно живём внутри мозга Антихриста, внутри сознания Сатаны.

А современные сатанисты — это всего лишь карикатура, маленькое кабаре, бродвейское развлечение. Настоящая сатаническая природа модерна — куда глубже. Мы живём в сатаническом государстве, под сатаническим управлением. Мы давно живём внутри сатанической культуры.

А те, кто устраивает некие экзотические проявления всего этого, — это, может быть, панки, а может быть, пророки. Они просто показывают реальность происходящего.

Нельзя, если мы серьёзны, обвинять, скажем, Ницше в том, что он «убил Бога». Он лишь констатировал факт, дал правильное имя ситуации. Это не он убил Бога — это человечество сделало это задолго до него. Ницше просто обнаружил это. Ницше не преступник, а скорее судья. То же самое — с современной реальностью.

Я думаю, что искусственный интеллект — это и есть Антихрист. Но при этом — не единственный. Это не просто «сбой в системе» — напротив, это закономерный итог человеческого общества, движущегося к мировому правительству, к идеалам разнообразия, равенства, инклюзивности — и вдруг возникает искусственный интеллект, грозящий разрушить этот «рай». Но это — конечная станция, терминал. Мы купили, или, точнее, вы купили билет в ад, сели в поезд, идущий к последней станции — адской, — и теперь удивляетесь, куда же вы приехали.

Такова модерность с точки зрения традиции, христианства, православной церкви, русского традиционного общества, а также — возможно — индийской и исламской культур. Даже на Западе — в трудах лучших его представителей, таких как Генон и Эвола — родился традиционализм.

Поэтому нам нужно всерьёз обратить внимание на подлинную природу западного модерна. Это не просто исторический процесс, а тенденция, ведущая прямо к Сатане. Сатана — это не просто фигура или образ, а колоссальное метафизическое явление.

Мистер Лэнд ответил за себя — ведь обвинения были направлены против него. Я же сам часто становлюсь объектом клеветы и ярлыков, не имеющих никакого отношения к моим взглядам. Это миссия лжи, миссия модерна.

Но, тем не менее, вопрос, поднятый в интервью Такера Карлсона — как нам оценивать современность, технологические аспекты в метафизическом измерении — этот вопрос абсолютно правильный. Да, это было сделано как медийная провокация, но по сути это приглашение продолжить серьёзное, глубокое исследование — философское, метафизическое, религиозное, мистическое, если хотите. Возможно, это был лишь первый шаг.

Я думаю, нам нужно преодолеть узкие геополитические рамки — не для смешения, а для диалога на высшем уровне: обмена видениями, позициями. Ведь, например, проблема эсхатона и катехона — одна из центральных для нашего российского государства.

В этом смысле мы занимаемся не только философией, но и политикой — политической философией. И, насколько я знаю, идеи и философия Ника Лэнда оказывают сильное влияние на Питера Тиля, Сэма Альтмана, на людей из круга NRX — и это очень важно.

Мы не нейтральны. Мы не просто наблюдатели. Мы, как человеческие, мыслящие, «Dasein»-существа, участвуем в реальности. Поэтому нам нужно избавиться от упрощённых ярлыков.

Реальность куда сложнее, чем кажется. Я — православный христианин. Я представитель «первой политической теории». Я не либерал — если кто-то назовёт меня нелибералом, я соглашусь. Но если кто-то назовёт меня сатанистом или фашистом — это просто неправда.

Мистер Лэнд сказал то же самое. Поэтому давайте подберём правильные слова, чтобы говорить друг с другом — как с существами, находящимися немного глубже посредственности. Нам нужна особая риторика, если мы говорим о философии.

Нельзя просто повесить ярлык: «Хайдеггер — нацист, всё ясно» — ничего не ясно. Это не говорит ни о чём в его философии. Или «Ницше — вдохновитель нацизма» — это тоже не объяснение. Если мы говорим с китайским коммунистом-философом, нужно оценивать его как философа, прежде всего. То же самое — с западным либералом.

Если кто-то действительно философ, пусть даже либеральный, я с радостью вступлю с ним в диалог. Я пытался это сделать с Бернаром-Анри Леви, но он оказался вовсе не философом: не узнал собственные тексты, названия своих работ — это совершенно другой человек.

Сейчас, в эпоху эсхатона, нам необходим межцивилизационный диалог. Чтобы его продолжить, или, возможно, начать, нужно отказаться от краткосрочных ярлыков. Нужно читать, слушать, понимать друг друга, размышлять.

И тогда не будет нужды в ярлыках. Нам нужно показать пример того, как вести философскую дискуссию в наше тёмное время.

Аурон МакИнтайр:

Вы хотите как-то ответить на это, Ник? Извините, я хотел сказать — вы хотите что-то прокомментировать?

Ник Лэнд:

Хотите ли вы, чтобы я как-то отреагировал на это? — Думаю, это немного в стороне от основной темы, но всё же связано. Я действительно считаю, что тот факт, что подобные вещи становятся новыми оскорблениями, — это очень интересное и важное явление.

Понимаете, ведь куда интереснее, когда людей называют сатанистами, оккультистами.

Вот я вспоминаю… как уже говорил, видел, как Джеймс Линдси обсуждал профессора Дугина — и это было вполне взаимно. Он тоже называл его сатанистом, гностиком, оккультистом.

И, как мне кажется, именно здесь история ведёт нас к чему-то действительно интересному — что-то надвигается, что-то ожидает нас впереди и уже приближается. Эти формы речи, которые, как казалось, исчезли навсегда… Все ведь думали, что язык религии мёртв, что теперь всё будет обсуждаться на каком-то стерильном языке социальных наук — под неосознанным предположением всеобщего, самодовольного атеизма в самой глупой его форме.

Но всё происходит иначе. Люди снова говорят об ангелах, демонах, тёмных силах, о связи с Внешним.

И для меня это — я бы сказал — положительное явление.

Людей заставляют думать о вещах гораздо глубже, чем казалось возможным раньше.

И я считаю, что это цена, которую стоит заплатить — пусть даже придётся принять несколько «стрел и уколов» — если это признак того, что вся культура начинает вступать в гораздо более глубокое взаимодействие с серьёзными вещами, чем кто-либо ожидал.

Аурон МакИнтайр:

Интересно. То есть обвинения в сатанизме, в конечном счёте, можно даже рассматривать как нечто положительное — пусть они и ошибочны, но, по крайней мере, они вновь вовлекают нас в теологический язык, возвращают нас в сферу, которую прежде не воспринимали всерьёз.

Ник Лэнд:

Да, это знак того, что люди хотя бы начали задумываться — а что вообще значит быть сатанистом? Или наоборот, быть его противоположностью? Как мы понимаем оппозицию, отношение? В целом, это указывает на то, что представление о религиозной традиции как о чём-то, что может просто исчерпать себя, выродиться и исчезнуть — неверно.

Мы об этом сегодня почти не говорили, но ведь есть целый вопрос о нигилизме — что он означает исторически и как религиозный феномен. И вот одно из толкований нигилизма — это как раз то, что подобные вопросы просто умирают. Что религия — это нечто чисто историческое, что человечество было религиозным в определённый период, потом перестало, поняло, что всё это чепуха — и пошло дальше.